Par Jean-Guy Astruc, Service Géologique National ; Marcel Saule, professeur de biologie-géologie ;

Jacques Lacroix, botaniste ; Jean-Pierre Girault, archéologue

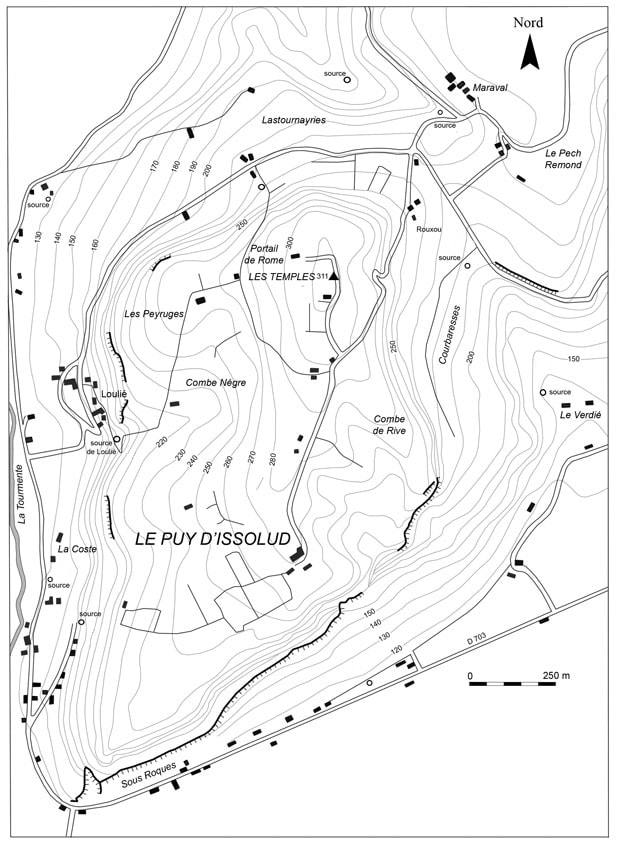

Le Puy d'Issolud est reconnu comme étant l'emplacement d'Uxellodunum. Des troupes gauloises, comprenant des rescapés d'Alésia, assiégées par les légions de César, livrèrent dans cette place forte ce qui semble être la dernière bataille pour l'indépendance de la Gaule. Le plateau du Puy d'Issolud et ses environs renferment un nombre très important de vestiges allant de la préhistoire jusqu'au moyen-âge.

GENERALITES SUR LE PLATEAU D'ISSOLUD

Par Jean-Guy Astruc

Description géomorphologique

Le Puy d'Issolud est constitué d'un petit plateau calcaire (surface approximative 1,5 km2), faiblement incliné en direction du sud-ouest, séparé du Causse de Martel par la vallée de la Tourmente. Sur sa limite sud, il domine de 150 à 200 m environ la vallée de la Dordogne, vers l'est la plaine de Vayrac et la vallée de la Sourdoire. En direction du nord, ses soubassements se rattachent aux collines argileuses liasiques.

|

Plusieurs types de paysages y sont représentés, hérités de la nature du sol. Une végétation caractérisée permet de les différencier sans difficultés.

|

|

Les formations jurassiques forment le substratum du plateau et de son environnement. Elles sont représentées de la base vers le sommet par les calcaires bioclastiques, roux, du Domérien supérieur ; les marnes et argiles noirâtres du Toarcien ; les calcaires bioclastiques, à oncolites, gris de l'Aalénien inférieur et moyen ; les calcaires oolithiques gris clair de l'Aalénien supérieur et du Bajocien. Dans le sommet des calcaires oolithiques s'intercale un niveau silicifié décimétrique.

Les formations superficielles nappent les talus bordiers et forment des affleurements discontinus sur le plateau que l'on peut différencier de la façon suivante :

- Les alluvions de la Dordogne s'étalent largement, au sud du plateau, à l'intérieur de la vallée (large de près de 2 km à son confluent avec la Tourmente). Cet épandage, épais de 8 à 10 m, est composé de galets, graviers et sables peu argileux à stratifications laminaires et obliques. Les galets ont une taille moyenne de 10 cm, pouvant atteindre jusqu'à 60 cm sur le substratum. Ils sont souvent assez plats. Les constituants de ce matériau détritique, peu altérés, sont représentés par des roches variées, souvent siliceuses, provenant du Massif central (quartz, granites, gneiss, basaltes etc...). On notera la rareté des roches carbonatées. La Dordogne, qui divague sur la totalité de sa basse plaine, coule sur ses alluvions dans une vallée remblayée.

- Les alluvions des vallées de la Tourmente et de la Sourdoire sont composées presque exclusivement de graviers de quartz à matrice argileuse. Cette différence proviendrait de la présence de nombreux affleurements d'argiles à graviers tertiaires dans le bassin versant de ces deux vallées.

- Les colluvions argilo-limoneuses, issues de la reptation de l'altération des terrains argileux du Lias supérieur, masquent souvent le substratum sur les talus périphériques du plateau.

- Les travertins, à débris végétaux, forment des masses caverneuses très ponctuelles. Ces encroûtements, en relation avec des fronts de cascades, sont formés par la précipitation des carbonates de calcium dissous dans les eaux issues du karst. Appuyés sur les marnes toarciennes, les ruisselets issus des griffons de la Fontaine de Loulié ont déposé une masse épaisse de plusieurs mètres de travertins.

- Les éboulis, formés de très gros blocs issus de la falaise "bajocienne", couvrent localement les marnes toarciennes. Ils forment des zones aux sols plus stables sur les versants.

- Les cailloutis à éléments calcaires, subanguleux émoussés, à matrice argilo-silteuse brune renfermant quelques graviers de quartz, occupent la plus grande partie du plateau. Ces cailloutis et leurs résidus de dissolution, peu roulés, proviennent principalement de la gélifraction des calcaires sous-jacents. Ils comblent partiellement les lapiaz et sont lentement soutirés en profondeur par l'activité du karst.

- Les argiles à graviers et galets forment des affleurements discontinus au voisinage du sommet du plateau. La formation, telle qu'elle apparaît aux affleurements, est constituée par des graviers argileux et des galets de quartz (moins de 20 cm), souvent rubéfiés, pouvant atteindre une épaisseur de 10 m. Des karstifications (antérieures et postérieures au dépôt) sont responsables de variations d'épaisseur localisées et brutales comme le montrent les travaux de terrassement récents effectués à proximité de la ferme é.

Description des terrains

Les accès au plateau d'Issolud

Au travers de sa ceinture de falaises et de ses fortifications le Puy-d'Issolud n'est accessible que par six passages.

Les quatre derniers passages ne sont en fait que des pistes très étroites, en lacets, qui escaladent des pentes très raides et se faufilent entre les rochers.

- Actuellement, il n'est desservi que par une seule route carrossable qui monte au nord-est, de Roujou au sommet du plateau. Cet itinéraire date du XIXe siècle.

- Au nord-ouest, le chemin pavé menant au portail de Rome (Lou Portale de Roma) est l'ancienne voie charretière qui constituait l'accès principal. Cet accès est mentionné sous son nom dès 1474 (Archives départementales du Lot, III E, registre de P. d'Orlhac, notaire à Martel, f° 60 relevé par Jean Lartigaut).

- A l'ouest le passage dit le "Pas de la Brille", au-dessus de la fontaine de Loulié, débouche sur un sentier en lacets pour piétons et bêtes de somme. La largeur du passage varie de 2,00 à 2,50 m, il est bordé de deux murs de pierres sèches hauts de 2 à 3 mètres dont l'appareil comporte par endroit de gros blocs.

- Au nord-est se situe le passage de la ferme de Roujou.

- A l'est se trouve le passage étroit dit le "Pas Rouge". Au sud-est est le passage dit de "Labro".

- Au sud-ouest il existe le sentier de l'Aiguillat ou des Tourettes.

Les quatre derniers passages ne sont en fait que des pistes très étroites, en lacets, qui escaladent des pentes très raides et se faufilent entre les rochers.

LA FLORE DU PUY D'ISSOLUD

Par Marcel Saule et Jacques Lacroix (pour les illustrations photos)

Près du confluent des vallées de la Tourmente et de la Dordogne vouées aux champs, aux herbages et aux vergers, où le cours sinueux des eaux est accompagné d'une galerie boisée de peupliers, d'aulnes et de saules, le Puy-d'Issolud, lambeau de causse ceinturé de hautes falaises, s'affirme comme le domaine du chêne pubescent. Cette uniformité apparente ménage cependant quelques espaces libres où les cultures et les prairies se sont maintenues en dépit d'une déprise progressive qui a commencé au début du XXe siècle. Au sein même de la chênaie, dans les zones où le milieu naturel ingrat ou difficile d'accès n'a pas été perturbé par les interventions de l'homme, deux flores peuvent être nettement différenciées :

Ces deux flores plus ou moins appauvries se retrouvent sur le plateau dans les zones où le sol et les accidents du relief leur offrent des situations favorables, en compagnie d'une foule d'espèces banales ou héritées des anciennes cultures.

- en exposition nord ou nord-ouest une flore sciaphile (qui aime l'ombre).

- en exposition sud ou sud-est une flore thermophile (qui aime la chaleur) et même xérophile (qui supporte la sécheresse).

Ces deux flores plus ou moins appauvries se retrouvent sur le plateau dans les zones où le sol et les accidents du relief leur offrent des situations favorables, en compagnie d'une foule d'espèces banales ou héritées des anciennes cultures.

La chênaie et son sous-bois en versant nord-ouest et nord depuis Loulié jusqu'à Rouxou : la flore sciaphile

|

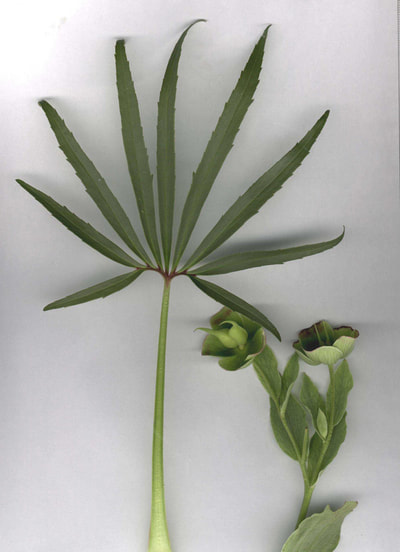

La pente très escarpée a limité l'impact des activités humaines. Les coupes de bois régulièrement pratiquées dans le passé, n'ont pas entravé la régénérescence rapide du couvert forestier, sous la forme de taillis ou bien à partir de semis naturels. La strate arborescente dominée par le Chêne pubescent et le Charme (Charmaie-chênaie) est complétée par le Tilleul (Tilia platyphyllos), le Frène élevé (Fraxinus excelsior), l'érable champêtre (Acer campestre), l'Orme champêtre (Ulmus campestris), le Chêne pédonculé (Quercus pedunculata) avec quelques arbres de deuxième grandeur ou arbrisseaux comme le Noisetier (Corylus avellana), les Cornouillers (Cornus mas, Cornus sanguinea), l'Alisier torminal (Sorbus torminalis), l'Alisier blanc (Sorbus aria), les Aubépines (Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha beaucoup plus rare), le Troène (Ligustrum vulgare), le Camerisier (Lonicera xylosteum), etc... Le Lierre (Hedera helix), la Garance voyageuse (Rubia peregrina), le Tamier (Tamus communis), utilisent le support des troncs ou des branches pour se hisser vers la lumière. Le Daphné lauréole (Daphne laureola) à floraison précoce, le Fragon ou petit houx (Ruscus aculeatus), le Rosier des champs (Rosa arvensis) dont les rameaux s'étalent sur le sol composent une modeste strate arbustive. La riche strate herbacée apporte la preuve d'une bonne conservation de la biodiversité végétale avec un nombre élevé de géophytes, plantes qui ne conservent en hiver que des organes enfouis dans la terre (bulbes, tubercules ou rhizomes). Bon nombre ne peuvent se maintenir que dans des sols profonds et non remaniés. Dès les premiers beaux jours de l'hiver et tout au long du printemps leurs floraisons se renouvellent égayant le sous-bois par la fraîcheur de leurs coloris et l'élégance de leurs inflorescences. Ainsi dès le mois de janvier éclosent les Perce-neige (Galanthus nivalis), aux corolles laiteuses ; l'Hellébore fétide (Helleborus foetidus) développe un généreux bouquet de fleurs crème-verdâtre au-dessus d'une rosette de feuilles persistantes découpées en éventail. En février-mars c'est la grande parade des Narcisses faux-narcisses (Narcissus pseudo-marcissus) appelés "coucuts", dont le tube jaune vif largement ouvert est entouré de divisions crème étalées en étoile. Plus discrètes sont les floraisons de la Violette blanche (Viola alba), de la violette de Reichenbach (Viola reichenbachiana) à corolle bleu violet, de la Scille à deux feuilles (Scilla bifolia) ravissante liliacée à corolles d'un bleu intense. En mars-avril se manifestent la petite Pervenche (Vinca minor) qui, avec ses stolons, tisse de véritables tapis à même le sol, la Pulmonaire à longues feuilles (Pulmonaria longifolia) maculées de blanc, la Stellaire holostée (Stellaria holostea), la Cardamine des près (Cardamine pratense) crucifère à fleurs mauves, le Sanicle d'Europe (Saniculum europaeum) et sa courte ombelle de fleurs blanches, l'Euphorbe à feuilles d'amandier (Euphorbia amygdaloides), la Mercuriale vivace (Mercurialis perennis), la Ficaire fausse-renoncule (Ficaria ranunculoides), etc... En avril-mai c'est le tour du Sceau-de-Salomon multiflore (Polygonatum multiflorum), un faux muguet dont les clochettes étroites en courtes grappes pendantes s'attachent à l'aisselle des feuilles portées par une longue tige arquée, de l'Orchis mâle (Orchis mascula) à feuilles tachées de noir, de l'Ancolie vulgaire (Aquilegia vulgaris) dont la grande fleur bleue, savamment ouvragée, se prolonge par cinq éperons enroulés, de la Véronique petit-chêne (Veronica chamaedrys) et ses menues fleurs azur en épis dressés, de la Consoude tubéreuse (Symphytum tuberosum), de la Cardamine impatiente (Cardamine impatiens), de la Vesce des haies (Vicia sepium), du Géranium herbe-à-Robert (Geranium robertianum), de la Benoîte des villes (Geum urbanum), de l'Orobanche du Lierre (Orobanche hederae) plante parasite, de la Néottie nid-d'oiseau (Neottia nidus-avis) rare orchidée saprophyte, dont les fleurs brun pâle en long épi, s'extraient de l'humus comme par enchantement, la Listère à feuilles ovales (Listera ovata), etc... En mai-juin s'ouvrent les beaux capitules jaunes du Doronic (Doronicum pardalianches) qui rivalisent sans peine avec l'Epervière des murs (Hieracium murorum) et la Laitue des murs (Mycelis muralis), les ombelles blanches de l'Anthriscus sylvestre (Anthriscus sylvestris), les délicates fleurs vert pâle en longue grappe de l'Ornithogale des Pyrénées (Ornithogalum pyrenaicum), l'Ornithogale en ombelle (Ornithogalum umbellatum) et ses blanches fleurs en étoile, la discrète Moehringia à trois nervures (Moehringia trinervia), la Platanthère à fleurs verdâtres (Platanthera chlorantha), la belle Campanule à feuille de pêcher (Campanula persicifolia), la grappe jaune du Millepertuis hérissé (Hypericum hirsutum), la Gesse sylvestre (Lathyrus sylvestris) qui évoque le pois de senteur et surtout le rare Lis martagon (Lilium martagon) à fleurs roses et pétales ponctués de pourpre, dont la petite population doit être scrupuleusement respectée. Quelques graminées, cypéracées et joncacées caractéristiques des sous-bois frais accompagnent les espèces déjà citées : Mélique uniflore (melica uniflora), Millet étalé (Millium effusum), Brome rude (Bromus asper), Carex des forêts (Carex sylvatica), Luzule de Forster (Luzula Forsteri), etc... Le Polystic à soies (Polystichum setiferum) fougère étalée en large corbeille, et la Scolopendre (Phyllitis Scolopendrium) se développent à même le sol tandis que les Polypodes (Polypodium interjectum, Polypodium australe) incrustent leurs rhizomes dans l'écorce moussue des vieux arbres (fougères épiphytes). Ces mêmes Polypodes se retrouvent sur les corniches moussues des rochers calcaires ombragés dont les fissures hébergent plusieurs Capillaires (Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes, Asplenium adiantum-nigrum) avec d'autres espèces : le Nombril de Vénus (Umbilicus rupestris), l'Epervière des murs, la Laitue des murs, le Pâturin des bois (Poa nemoralis), etc... |

La chênaie et son sous bois en versant sud-est depuis Souroque jusqu'au rocher de L'Ambarre :

la flore héliophile et xérophile

|

La couverture forestière assez lâche, installée sur un sol peu profond ou sur des éboulis relativement stabilisés, directement ancrée parfois sur des affleurements calcaires sous forme de balmes ou de lapiaz, ménage des espaces favorables à la pelouse xérothermophile.

La strate arborescente et la strate arbustive comptent, outre le Chêne pubescent quelques espèces d'affinités méditerranéennes ou subméditerranéennes comme :

En dépit de conditions de vie difficiles (sécheresse ou faibles précipitations pendant la période estivale avec un soleil implacable et des températures élevées, faible capacité de rétention en eau des sols maigres et souvent très pierreux) la strate herbacée est assez riche en espèces qui se manifestent tout au long du printemps par une généreuse palette de couleurs :

|

La pelouse discontinue, composée de graminées caractéristiques comme la Seslérie bleuâtre (Sesleria caerulea), le Brome dressé (Bromus erectus), la Fléole de Boehmer (Phleum boehmeri), et la lisière du sous-bois sont favorables à l'installation de quelques orchidées : le Limodorum à feuilles avortées (Limodorum abortivum) lui aussi dépourvu de chlorophylle, le Loroglosse à odeur de bouc (Loroglossum hircinum), l'Anacamptis pyramidal (Anacamptis pyramidalis), l'Orchis militaire (Orchis militaris) et son épi de pantins blancs et roses, l'Ophrys bécasse (Ophrys scolopax) et sa gracieuse grappe de faux insectes, etc...

Aux espèces déjà citées s'ajoutent des plantes plus banales :

Les fissures du calcaire qui constitue les falaises et abris sous roche en exposition sud-est, accueillent quelques espèces déjà citées pour le sous bois, les pelouses ou les éboulis comme la fausse bruyère (Fumana). Le Figuier (Ficus carica) s'y maintient à l'abri du froid et de l'humidité, en compagnie de la Pariétaire (Parietaria diffusa), des Capillaires (Asplenium ceterach, Asplenium ruta-muraria, Asplenium trichomanes) ; Sur les tufs provenant de suintements prolongés, est installée la Capillaire de Montpellier (Adiantum capillus veneris). Sur le sol graveleux et poussiéreux des abris sous roche qui échappent à l'invasion de la chênaie, on peut noter la présence de quelques espèces nitrophiles (stationnement et passage de quelques mammifères sauvages) comme :

|

La végétation du plateau

Les murs de pierre sèche qui délimitaient les parcelles mises en valeur, les "cayrous" résultant de l'épierrement des champs, les ruines des maisons et des granges, les édifices conservés, témoignent d'une forte occupation humaine et d'activités associant la culture et l'élevage. Au début du XXe siècle 12 familles tiraient encore l'essentiel de leurs ressources du Puy d'Issolud.

La majeure partie du domaine forestier du plateau est le résultat d'un reboisement naturel incluant les vestiges d'une flore utilitaire introduite par l'homme, comme la vigne, les pruniers, les poiriers, les cognassiers, les cormiers (Sorbus domestica) dont quelques magnifiques sujets rivalisent par la taille avec les chênes qui les entourent, les noyers, etc...

Au stade initial de la reconquête le Genévrier (Juniperus communis) et les épineux constituent des îlots de végétation arbustive avec :

Ces îlots s'étoffent bientôt, avec le Cornouiller sanguin, le Troène, le Noisetier, l'Alisier torminal, des petits Ormes à feuilles réduites et à rameaux couverts de liège, etc..., précédant l'installation du Chêne, du Charme, des Erables, du Merisier (Cérasus avium), dont les jeunes plants, issus de fruits apportés par les oiseaux, les rongeurs ou le vent, émergent bientôt du couvert, avant d'affirmer leur suprématie.

La strate arbustive et la strate herbacée s'y reconstituent progressivement : les zones les mieux éclairées et les plus chaudes, accueillant avec l'érable de Montpellier, la Viorne lantane ou le Chèvrefeuille étrusque et d'autres espèces de la flore thermophile décrite ci-dessus ; les combes plus fraîche où l'humus est plus épais, le sol plus profond, hébergent quelques représentants de la flore sciaphile évoquée dans le premier paragraphe.

Les prairies régulièrement fauchées, parfois rénovées, souvent pâturées par les ovins après la récolte du regain, livrent la flore classique des herbages caussenards :

- l'Aubépine (Crataegus monogyna),

- l'Eglantier (Rosa canina),

- le Prunellier (Prunus spinosa),

- le Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica),

- le Rosier agreste (Rosa agrestis),

- les Ronces (Rubus fruticosus),

- etc...

Ces îlots s'étoffent bientôt, avec le Cornouiller sanguin, le Troène, le Noisetier, l'Alisier torminal, des petits Ormes à feuilles réduites et à rameaux couverts de liège, etc..., précédant l'installation du Chêne, du Charme, des Erables, du Merisier (Cérasus avium), dont les jeunes plants, issus de fruits apportés par les oiseaux, les rongeurs ou le vent, émergent bientôt du couvert, avant d'affirmer leur suprématie.

La strate arbustive et la strate herbacée s'y reconstituent progressivement : les zones les mieux éclairées et les plus chaudes, accueillant avec l'érable de Montpellier, la Viorne lantane ou le Chèvrefeuille étrusque et d'autres espèces de la flore thermophile décrite ci-dessus ; les combes plus fraîche où l'humus est plus épais, le sol plus profond, hébergent quelques représentants de la flore sciaphile évoquée dans le premier paragraphe.

Les prairies régulièrement fauchées, parfois rénovées, souvent pâturées par les ovins après la récolte du regain, livrent la flore classique des herbages caussenards :

|

Avoine élevée,

Brize intermédiaire, Brome mou, Brome stérile, Centaurée des prés, Crépis bisannuel, Crételle, Dactyle aggloméré. |

Daucus carotte,

Gaillet mollugo, Gesse des prés, Houlque laineuse, Inule dysenterique, Ivraie vivace, Knautia des champs, Lotier corniculé. |

Luzerne cultivée,

Muscari chevelu, Marguerite vulgaire, etc... Odontitès rouge, Pâturin des prés, Petit Rhinanthe, Plantain lancéolé, Renoncule bulbeuse. |

Sainfoin cultivé,

Salsifis des prés, Trèfle des prés, Trèfle des champs, Trèfle filiforme, Véronique petit-chêne, Vulpin des prés. |

Leur composition floristique qui inclut des plantes représentatives des pelouses thermoxérophiles comme le Brome dressé, le Brachypode penné, le Panicaut champêtre, l'Epiaire droite, le Trèfle blanc jaunâtre, etc..., trahit par place le déficit hydrique lié à la longue sécheresse estivale et à la faible rétention en eau des sols trop peu profonds, observation renforcée par la présence de plantes des coteaux arides sur certaines lisières très chaudes, comme le Trèfle à feuilles étroites (Trifolium angustifolium) et le Xéranthémum cylindracé (Xeranthemum cylindraceum).

|

Nous passerons sous silence la flore cosmopolite des cultures, qui, très appauvrie par l'utilisation des désherbants, ne donne qu'une image dérisoire d'un brillant cortège d'espèces (Bleuets, Coquelicots, Nielles, Anthémis, Cirses, Dauphinelles, Galéopsis, etc...) qui paraient jadis les moissons des plus vives couleurs. |

La pente boisée située en amont et de part et d'autre de la Fontaine de Loulié

L'orientation vers l'ouest, le pendage prononcé et les avancées de la falaise calcaire qui encadrent le site, créent des conditions d'ombre et de fraîcheur qui mettent les lieux à l'abri d'un ensoleillement estival trop accusé, et favorisent le développement d'un couvert de feuillus assez dense avec un sous-bois assez riche.

Espèces qui composent la strate arborescente

|

|

Les grands arbres sont fréquemment les supports de la Clématite (Clematis vitalba), et du Lierre (Hedera helix), lui-même parasité par l'Orobanche du lierre (Orobanche).

Strate arbustive

Églantier, Rosa canina, Rosa arvensis ; Fragon, Ruscus aculeatus ; Ronce, Rubus fruticosus s. l. ; Daphné lauréole, Daphne laureola ; Cornouiller sanguin, Cornus sanguinea ; Troène, Ligustrum vulgare etc...

Strate herbacée

|

Cryptogames vasculaires :

|

|

|

Monocotylédones :

|

Dicotylédones :

|

La Flore rupicole (fissures et vires des rochers ombragés)

La végétation aux abords immédiats de la Fontaine de Loulié

Autrefois lieu de passage et d'approvisionnement en eau avec bassin et anciens lavoirs, aussi bien pour les habitants du hameau de Loulié que pour les familles d'agriculteurs qui vivaient sur le plateau du Puy-d'Issolud (12 foyers en 1900), lorsque l'eau des citernes et des mares était épuisée, le milieu affecté par le piétinement, la présence des hommes et des animaux domestiques, a été profondément remanié par les fouilles successives. La végétation en porte témoignage : elle associe quelques espèces sylvatiques énumérées ci-dessus, à une flore rudérale propagée par les activités humaines qui favorisent l'intrusion de quelques adventices, ainsi qu'à une flore des milieux humides.

|

La flore rudérale et les adventices :

|

|

|

La flore des milieux humides :

|

Sur les tufs irrigués :

Plantes immergées ou flottantes :

|

CONCLUSION

Le relief tabulaire vigoureusement enlevé au-dessus des vallées et des dépressions périphériques, les expositions contrastées qui en résultent, l'inégale répartition des sols, confèrent à la flore du Puy-d'Issolud dominée par le chêne pubescent, une assez grande richesse.

Les parties les plus escarpées et les plus ingrates ont joué le rôle de conservatoire pour la flore spontanée, qui a regagné les terres abandonnées où se sont maintenus de nombreux représentants des anciennes cultures.

L'excellent bois de chauffage et le bois d'œuvre tiré des charmaies-chênaies, l'abondance des fruits sauvages, les simples, les plantes aromatiques, les plantes tinctoriales, la production fourragère, ont longtemps fourni aux hommes une part non négligeable des ressources indispensables à leur vie quotidienne.