NOUVEAUX ÉLÉMENTS SUR LA BATAILLE D'UXELLODUNUM

La localisation du siège d’Uxellodunum, dernière bataille importante de la Guerre des Gaules en 51 av.-J.-C. a généré très tôt des débats. Mais à la différence des autres hauts lieux évoqués par César - Gergovie, Alés... - la question ne se trouvait pas encore réglée voici douze ans, faute de recherches récentes sur le site. Qui plus est, l’un des plus sérieux prétendants au titre, le Puy d’Issolud situé sur les bords de la Dordogne au nord du Lot en pays cadurque, se trouvait dans les années 1990 soumis au pillage du fait d’utilisateurs intempestifs de détecteurs de métaux sur l’un des lieux - la fontaine de Loulié - connus depuis le XIXe siècle pour avoir livré une grande quantité d’armement antique. Ces deux motifs sont à l’origine de notre motivation à reprendre et à clôturer le dossier sur ce site.

Le 26 avril 2001 à Toulouse, suite aux découvertes à la fontaine de Loulié au Puy d’Issolud, le Ministère de la Culture a annoncé avec la caution des principaux spécialistes scientifiques de la période (dont Christian Goudineau) que le site du Puy d’Issolud était celui d’Uxellodunum.

Le 26 avril 2001 à Toulouse, suite aux découvertes à la fontaine de Loulié au Puy d’Issolud, le Ministère de la Culture a annoncé avec la caution des principaux spécialistes scientifiques de la période (dont Christian Goudineau) que le site du Puy d’Issolud était celui d’Uxellodunum.

La querelle d'Uxellodunum

Les données historiques

|

Uxellodunum est la célèbre place forte où des troupes gauloises, comprenant des rescapés d'Alésia, assiégées par les légions de Jules César, livrèrent en 51 av. J.-C. la dernière bataille importante, rapportée par Hirtius au livre VIII de la Guerre des Gaules. A la suite de la capitulation d’Alésia, en 52 av. J.-C. et de la déroute des Pictons, massacrés, dans la région de Lemonum (Poitiers) au printemps 51, le Sénon Drappès à la tête d’une troupe de « gens sans aveu » de 2000 à 5000 hommes fut rejoint par le Cadurque Lucterios, rescapé d’Alésia. Ils décidèrent d’envahir la Provincia. Avec deux légions, le légat Caninius les poursuivit. Sur le point d’être rejoints, ils se réfugièrent sur l’oppidum d’Uxellodunum situé en pays cadurque (Quercy actuel). Arrivé sur les lieux, Caninius établit trois camps sur les hauteurs et entreprit la construction d’un retranchement (contrevallation) pour entourer l’oppidum. Drappès et Lucterios établirent un camp à 10 milles de la place et s’y installèrent. Ainsi pouvaient-ils harceler les Romains et ratisser la région afin de recueillir le maximum de vivres pour les introduire dans la place. Ayant fait d’amples provisions, Lucterios qui dirigeait de nuit un convoi de blé vers la place fut intercepté par Caninius et mis en fuite. Suite aux informations fournies par les prisonniers, le camp de Drappès fut attaqué par surprise, son armée massacrée et lui-même fait prisonnier. |

Les troupes gauloises, bien qu’ayant perdu leurs principaux chefs continuèrent un combat acharné. Elles tinrent tête à Caninius et à Fabius arrivé en renfort avec deux légions et demie. Caninius fut obligé de rendre compte à César qui arriva contre toute attente avec sa cavalerie suivie des deux légions de Calenus. César constatant que les travaux de fortification conduits par ses troupes entouraient complètement la place, sans effet notoire sur les troupes gauloises, décida de les priver d’eau. L’accès à la rivière fut interdit par des machines de guerre et, devant la source qui jaillissait au pied des remparts, il fit construire un agger de 18 m de haut surmonté d’une tour de 10 étages (27 m de haut) pour empêcher les Gaulois de se ravitailler en eau à une puissante source située sur l’un des flancs de l’oppidum. Dans le même temps, César fit creuser des galeries souterraines, hors de la vue des défenseurs, pour assécher la source. Malgré des combats violents et l’incendie de la tour, les sapeurs romains atteignirent leur but. Les Gaulois, privés d’eau se crurent abandonnés des dieux et se rendirent. César fut impitoyable. A tous ceux qui avaient porté les armes, il fit couper les mains, mais laissa la vie sauve. |

La question de la localisation de la bataille

|

Exemple classique de ces mémoires politiques et militaires, à la fois vivants et tendancieux, les Commentaires de César qui relatent avec une admirable précision les différentes phases de la Guerre des Gaules, ne livrent presque toujours que des descriptions topographiques vagues et incomplètes des lieux où l'action se déroule. Cet état de fait a généré de nombreux débats et polémiques sur leur localisation géographique. Le cas d’Uxellodunum n’a pas échappé à la règle, puisque sa localisation a tourné dès le XVIe siècle en querelles à rebondissements, tant et si bien que de nombreux sites revendiquent l’honneur d’avoir été Uxellodunum. |

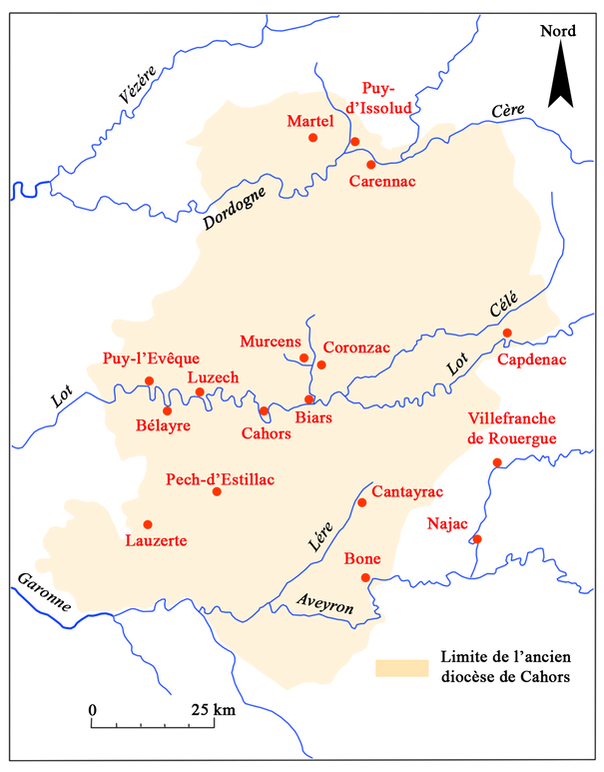

A côté du Puy d’Issolud qui a toujours eu des partisans fervents, des auteurs ont transporté Uxellodunum à Carennac, Capdenac, Luzech, Cahors, Puy-l'Evêque, Murcens, Martel, Biars, le Pech-d'Estillac près de Castelnau-Montratier, Bélaye, Coronzac pour le Lot. Mais ont figuré aussi parmi les plus importants candidats : Villefranche-de-Rouergue et Najac (Aveyron), Lauzerte, Cantayrac et Bonne (Tarn-et-Garonne), Uzerche et Ussel (Corrèze), Lusignan (Vienne), Bone Lacoste (Hérault), Issoudun (Indre) ; et même Verdun-sur-Meuse, à 800 km du territoire des Cadurques ! Chaque auteur choisissait un emplacement situé dans sa région et lui appliquait avec partialité le texte latin ! |

|

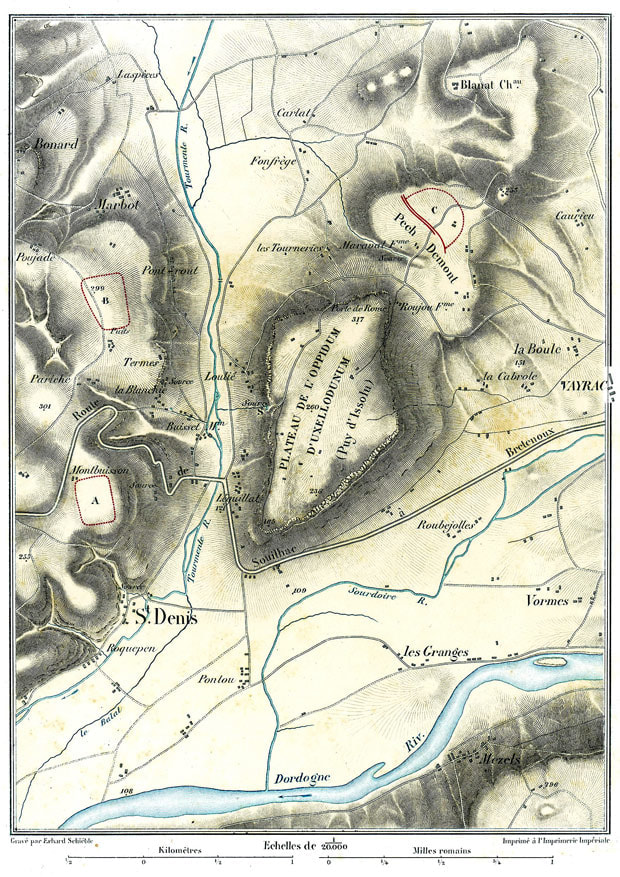

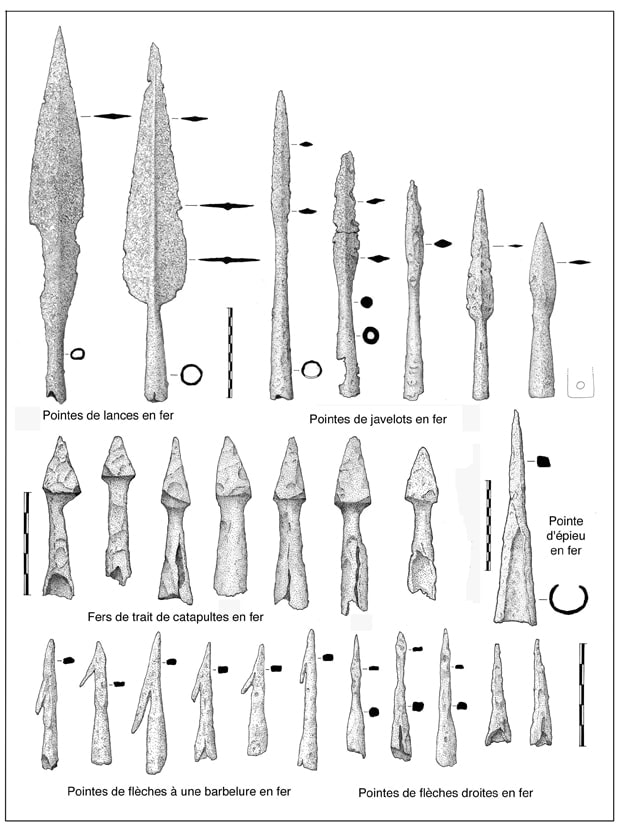

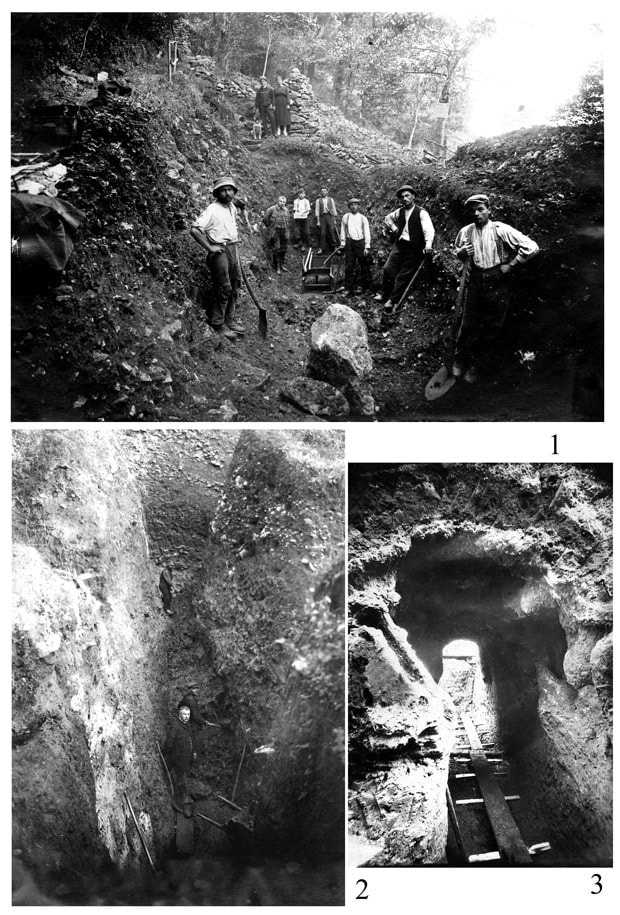

Cette découverte fit sensation. Napoléon III, informé par Cessac, envoya sur les lieux deux officiers d'ordonnance, le colonel Stoffel et le capitaine de Reffye, avec un peloton de sapeurs du Génie, qui poursuivirent les recherches. La galerie de Cessac fut déblayée sur 40 mètres de longueur. Les abords de la fontaine furent fouillés. Les ouvriers recueillirent des pointes de flèches en fer, des fers de traits de catapulte, de nombreux autres objets, des clous de charpente à l'emplacement présumé de 3 l'agger (terrasse édifiée par César). Près du Pech-de-Mont, des traces de contrevallation et de camps furent découvertes (fig. n° 2). En 1866 et 1874, E. Castagné publia le rapport de la commission des fouilles. Suite à ces résultats, Napoléon III, dans son ouvrage sur César, déclara que la bataille d’Uxellodunum s’était bien déroulée au Puy d’Issolud. Après le second Empire, les polémiques purement littéraires, ne cessèrent pas pour autant et de nombreux articles continuèrent d'inonder les sociétés savantes et la presse et Uxellodunum fut transporté sur de nombreux sites. De 1913 à 1920, un instituteur de Martel, Antoine Cazes, reprit les fouilles autour de la fontaine de Loulié, puis, de 1920 à 1941, Antoine Laurent-Bruzy entreprit à ses frais de nouvelles fouilles à la fontaine et, au bout de 15 ans de recherches, découvrit une seconde galerie dite romaine (fig. n° 3-3). Sa mort arrêta ses travaux. Les nombreux objets découverts au cours de ces vingt années n’avaient jamais été inventoriés et seul A. Viré a publié une partie de l’armement en 1935. |

Au XVIIIe siècle, l’attribution d’Uxellodunum au Puy d’Issolud fut consacrée par le jugement du savant d’Anville. Elle fut remise en cause en 1819 par Jacques-Joseph Champollion-Figeac (frère du célèbre Champollion, décrypteur des hiéroglyphes) qui, après avoir visité ces diverses localités et fait exécuter des fouilles à Capdenac, soutint l'identité d'Uxellodunum et de Capdenac. Il traite la question de manière magistrale : « Je n'ouvrirai pas la carrière, dit-il, mais je tenterai de la fermer, et de présenter une série de résultats propres à lever tous les doutes, à faire cesser toutes les incertitudes, à juger toutes les prétentions ». Dès lors l'attribution d'Uxellodunum à Capdenac devint officielle dans le monde savant ! Ayant résolu d'écrire la vie de Jules César, l’empereur Napoléon III chargea, en 1862, une commission d'identifier Uxellodunum. Celle-ci plaça l’oppidum dans une boucle du Lot en face de Luzech, à la Pistoule. Cet emplacement eût été définitivement adopté, si Jean-Baptiste Cessac, originaire de Souillac (Lot), n'avait pas protesté contre la décision officielle par l'envoi de plusieurs lettres à Napoléon III et la publication de plusieurs brochures (1862-1865). Pour confirmer son opinion, il exécuta, à partir du 27 mai 1865, des fouilles à la fontaine de Loulié. La découverte de quelques objets (fers de traits à douille de catapulte, pointes de flèches à douille, etc.), de pierres brûlées, de terres calcinées, de nombreux charbons de bois, lui permit d'obtenir du Conseil Général du Lot quelques fonds pour continuer les travaux, avec l'aide d'une commission présidée par l'agent voyer Etienne Castagné. Le 19 juin 1865, à environ 5 mètres de profondeur, J.-B. Cessac trouva une galerie artificielle. |

Fig. 3 - Fouilles conduites par Antoine Laurent-Bruzy :

1 - Fouilles de 1921-1922, à 12,50 m en aval de la fontaine. Sous un gros bloc a été trouvé des ossements humains, des flèches gauloises et deux carreaux de catapulte romaine.

2 - Tranchée de recherche en 1925. A 4 m de la galérie Cessac de 1865, à 12 m de profondeur.

3 - Galerie trouvée en 1935 par Laurent-Bruzy en aval de la galerie Cessac.

Le Puy d’Issolud

Cadre géographique

|

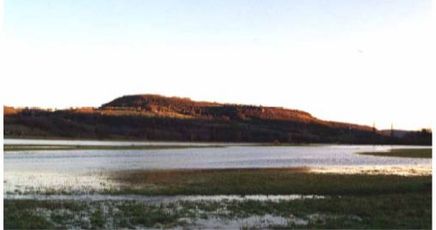

Il s’agit d’une butte témoin, séparée du Causse de Martel par la vallée de la Tourmente et du Causse de Gramat par celle de la Dordogne. Le plateau proprement dit du Puy d’Issolud, d’une superficie d’environ 80 ha, situé sur la commune de Vayrac (les versants ouest et sud-ouest sont dans la commune de Saint-Denis-lès-Martel) culmine au nord-est à 311 mètres, au lieu-dit « Lous Templés ». Par des pentes irrégulières, il s’abaisse vers le sud-est jusqu’à l’altitude de 250 m et vers l'ouest, au-dessus de la fontaine de Loulié, à 210 m. De hautes falaises calcaires, à pic, le bordent au nord-ouest et au sud. Partout ailleurs, les pentes, coupées de ressauts rocheux, sont fortes, voire abruptes. |

Au nord, un col relie le Puy d’Issolud au Pech-de-Mont (261m). De part et d’autre du col, le terrain s’abaisse doucement, vers la Tourmente et vers Vayrac. Au nord-ouest et à l’ouest du plateau, la Tourmente traverse la plaine de Viane qui se prolonge jusqu’aux Quatre-Routes. Cette zone correspond à un ancien marais, aujourd’hui couvert de prairies. De même, au sud du Puy d’Issolud, la vallée de la Sourdoire est fréquemment inondée jusqu’à Bétaille. Plusieurs points d’eau existent sur les pentes du site, mais le seul qui fournisse une eau en abondance et de manière régulière est situé au lieu-dit La fontaine de Loulié, sur le flanc sud ouest à une altitude moyenne de 163,50 m. |

Données historiques

|

Le plus ancien document qui identifie le Puy d’Issolud à Uxellodunum est un acte très contesté (voire apocryphe) qui remonterait au Xe siècle. Par une charte de 935, le roi Raoul fait donation à l’abbaye Saint-Martin de Tulle d’une hauteur ou montagne (podium) appelée Uxelloduno, située en Quercy près de Vayrac où, selon une incidente de six mots dans l’acte, était jadis une ville connue pour avoir été assiégée par les Romains. Cette situation géographique correspond à l’actuel Puy d’Issolud. |

L’histoire du document commence vers la fin du XVIe siècle, lorsque par des cheminements compliqués il parvient à l’historien Justel qui en livre le contenu dans un livre paru en 1645. D’autre part, trois actes fonciers datés de 941, 944 et 945 se rapportent à un domaine appelé Exeleduno, qui ne peut désigner autre chose que le podium Uxelloduno, et dont en fin de compte la propriété est transmise au monastère Saint-Martin-de-Tulle. |

Contexte archéologique

|

Le plateau du Puy d’Issolud a été habité dès le Paléolithique moyen. De nombreux vestiges du Bronze final et de la fin du premier àge du Fer y ont été reconnus. En revanche, l’occupation de la fin du second àge du Fer est très mal connue. E. Castagné et A. Viré ont décrit divers mouvements de terrain et d’importants murs de pierres sèches qui bordent en plusieurs points le plateau, interprétés comme les vestiges d’un rempart de cette période, mais aucune étude récente n’est venue confirmer ni cette interprétation ni cette datation. Au milieu du Ier siècle ap. J.-C., les Gallo-Romains y étaient installés. On y trouve ensuite des vestiges de la fin de l’époque mérovingienne. |

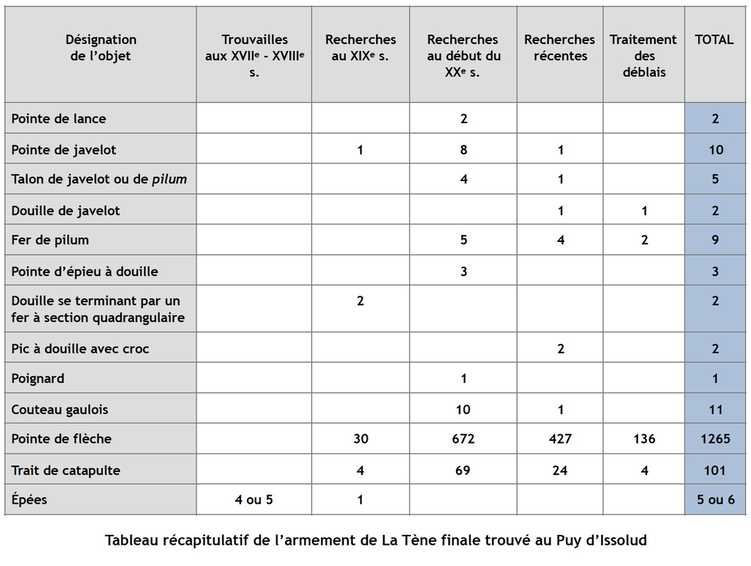

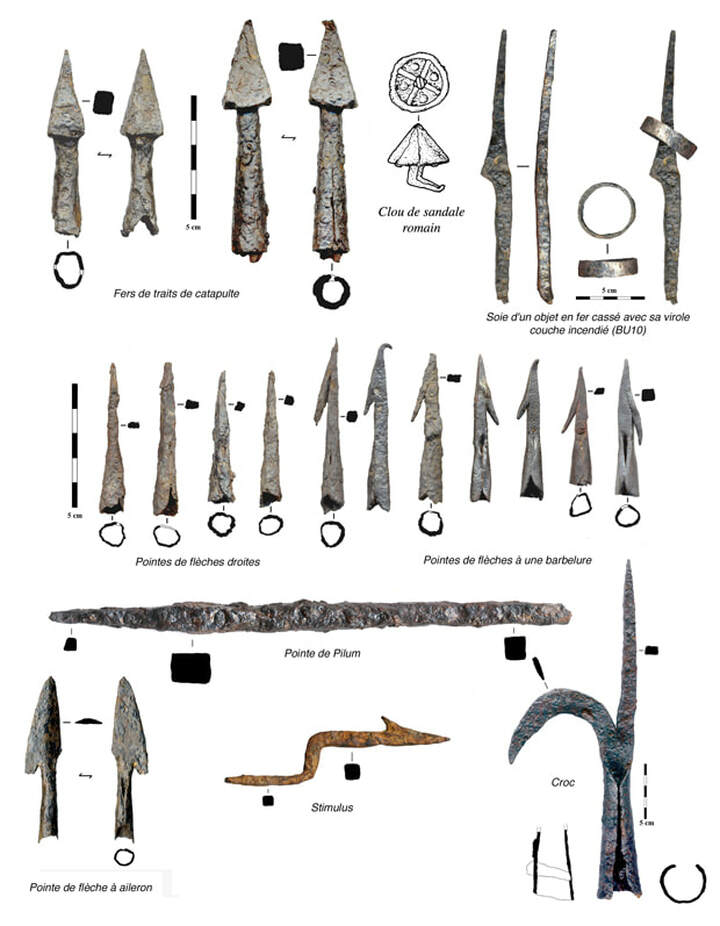

A la fontaine de Loulié, les fouilles anciennes avaient eu pour seul but de mettre au jour les galeries de détournement de la source. Aucune stratigraphie n'a été relevée, et les seules observations de l'époque ont été faites par J.-B. Cessac, puis par A. Viré. Plusieurs milliers de mètres cubes ont été déplacés sans constatation scientifique, à la pelle et à la pioche. Ces fouilles ont livré des vestiges d’occupations du Bronze final et des deux àges du Fer. Mais c’est surtout le nombre impressionnant de vestiges d'armement d’époque césarienne trouvé lors de ces fouilles (plus de 700 pointes de flèches, 75 fers de traits de catapulte, 6 pointes de javelots, 2 lances, etc.) qui frappe l’esprit : ils attestent que ce lieu fut le théàtre d'un violent affrontement militaire au milieu du Ier siècle avant J.- C. |

Les nouvelles recherches à la fontaine de Loulié

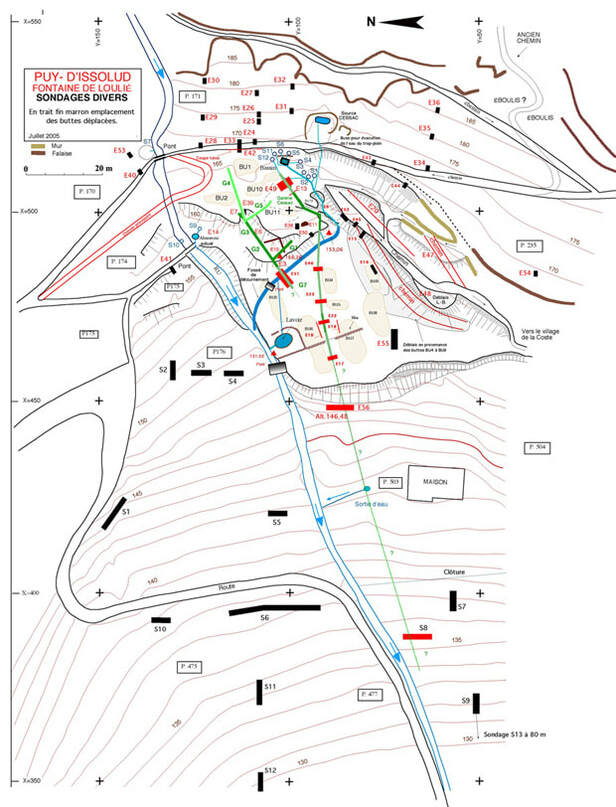

A partir de 1993 un programme de recherche ambitieux a été mis en place dans le cadre d’opérations programmées annuelles, puis pluri-annuelles, autorisées et financées par le ministère de la Culture. Il comportait deux grandes étapes :

- De 1993 à 1996, recherche, recensement et exploitation de tous les documents portant sur la question d’Uxellodunum, puis inventaire, en collaboration de Pierre Billiant, des très nombreux objets (toutes périodes confondues) découverts sur le Puy d’Issolud.

- A partir de 1997, mise en place d’une équipe pluridisciplinaire composée de chercheurs de tous horizons - aussi bien bénévoles que professionnels - couvrant tous les domaines nécessaires à l’étude de la question : historiens, archéologues, hydrogéologues, spécialistes de l’étude des travaux de génie civil anciens, laboratoires d’analyses pour la datation des vestiges ... Le programme de terrain a été centré sur le secteur de la fontaine de Loulié.

État de conservation du site

L’analyse systématique des documents anciens (clichés et notes de fouilles) et le relevé microtopographique de l’ensemble du site ont permis de confirmer que les lieux ont été profondément perturbés par les carrières de travertin en activité vers la fin du Moyen Age, par la culture de la vigne en terrasses au XIXe siècle, puis par les fouilles des XIXe et début XXe siècles. Les fouilles successives ont en grande partie détruit le site. Des tranchées très profondes (de 6 à 12 mètres de profondeur) pratiquées généralement est-ouest et nord-sud, ont laissé quelques ilôts de vestiges archéologiques en place que nous avons pu retrouver et que nous avons désignés du terme de « buttes ».

|

Sur la terrasse supérieure, il manque généralement entre 1,50 et 2 mètres de terre. La butte BU1 comporte une couche du Ier siècle av. J.-C. avec des gros blocs alignés et contenant des pièces d’armement. La butte BU2 est un témoin du Bronze final IIIb et du premier àge du Fer. La butte BU10 comporte une couche de même nature que celle de BU1, surmontée d’un niveau de destruction de même période.

Sur la terrasse inférieure, la butte BU3 correspond à un aménagement en jardin au XVIe siècle. La butte BU4, surmontée de déblais des fouilles anciennes, comporte à la base un sol de circulation gaulois avec une structure en creux. Les buttes BU5 à BU12, sont des tas de déblais accumulés par les fouilles anciennes. Actuellement la totalité de la superficie des fouilles anciennes a été analysée, soit environ 2300 m2. Seulement 25 m2 de couches du Ier siècle av. J.-C. étaient encore en place avant les recherches (BU1, BU4 et BU10). Tout le restant a été détruit par les carriers puis les fouilleurs. |

Résultats des recherches

La topographie générale du secteur et la fontaine

Les relevés de la topographie actuelle confrontés à l’analyse de la documentation (notamment les informations sur les fouilles anciennes) et aux études géologiques et hydro-géologiques permettent d’approcher les grandes lignes de la topographie du secteur de la fontaine de Loulié au Ier siècle av. J.-C.

Depuis le début de l’Holocène un massif travertineux s’est progressivement constitué au pied de la falaise du plateau du Puy d’Issolud, provoqué par la présence d’une source pérenne et abondante à cet endroit. Ce massif a ensuite connu une succession de phases accrescentes et érosives en fonction de l’impact anthropique sur le milieu environnant. Le massif tel qu’il existait au Ier siècle av. J.-C.. devait se présenter sous forme d’un replat au pied de la falaise qui accueillait une série de vasques naturelles remplies d’eau disposées sur une surface de plusieurs centaines de mètres carrés, que l’homme a pu aménager au fil du temps ; il était précédé d’un front cascadant permettant d’évacuer le trop plein de ces vasques. Les études archéologiques et géologiques ont montré que ce front avançait beaucoup plus en direction de la vallée que ne le laisse supposer sa géométrie actuelle, puisqu’il se trouve aujourd’hui fortement amputé à la fois par les carrières et les pratiques agricoles médiévales et modernes, par les terrassements générés par les fouilles du XIXe et du début du XXe siècle et par les mécanismes d’érosion propres à ce type de formation géologique. L’impact de l’érosion doit d’autant plus être pris en compte que rien dans les premières études stratigraphiques du massif ne laisse supposer la reprise du phénomène accrescent après le second àge du Fer.

Le bassin situé au pied des falaises du plateau dégagé en 1865 par J.-B. Cessac puis par Laurent-Bruzy dans les années 1920 et considéré alors comme la source à laquelle venaient se ravitailler les Gaulois pendant le siège d’Uxellodunum est en fait un trop plein de sources inférieures d’après les études hydrogéologiques conduites par J.-P. Fabre. Actuellement, l'eau coule environ 4 à 7 mois de l'année, généralement entre décembre et juin. Durant les autres mois, le bassin est à sec ou partiellement rempli par les eaux de pluie qui arrivent du versant oriental par des diaclases dans le rocher (fig. n° 9).

La reprise de la fouille de ce bassin a apporté plusieurs éléments nouveaux. Ce trou naturel constitué à partir de trois diaclases a été sommairement équipé de 9 marches pour y descendre. Deux sont composées de grosses pierres équarries et les autres sont taillées sur place dans le rocher. Le remplissage jusqu'à la troisième marche était composé de vase mélangée à des végétaux, de gros blocs et de petits éléments de calcaire provenant de la pente est.

|

Côté sud-est, au niveau d’une diaclase, se trouvait un important dépôt d’argile fine. Les vestiges archéologiques se composent de 3 pièces de monnaie du début du XXe siècle et de 2 clous de chaussures modernes à tige ronde. Jusqu’à la dernière marche, le remplissage était composé de gros et moyens blocs de calcaire mélangés à une terre argileuse, contenant quelques rares petits graviers de quartz. Quelques éléments mobiliers d’époque contemporaine y ont été découverts.

A la base, le remplissage consistait en une terre très argileuse contenant quelques petits graviers de quartz et de très petits éléments calcaires. Aucun élément archéologique n’y a été trouvé. La lecture des notes laissées par J.-B. Cessac concernant sa fouille du secteur permet de confirmer qu’il n’a trouvé aucun vestige de l’àge du Fer ou d’une autre période dans le bassin lui-même. Les rares pièces d’armement qu’il mentionne dans ce secteur proviennent des pentes en périphérie de ce bassin. Tous ces éléments conduisent à conclure que ce bassin ne constitue pas une source pérenne et surtout qu’il n’était sans doute pas connu à l’époque gauloise. Le croisement de ces deux approches permet d’affirmer aujourd’hui à la fois que le «bassin Cessac» ne peut en aucun cas être la source évoquée par le texte césarien et que, compte tenu de la géométrie du massif de travertin, l’ouvrage construit par les troupes romaines ne pouvait se trouver aussi haut sur la pente du site que le pensait Napoléon III. Cet agger doit donc être recherché beaucoup plus bas. |

Les niveaux archéologiques en place

L’occupation en surface du massif de travertin

|

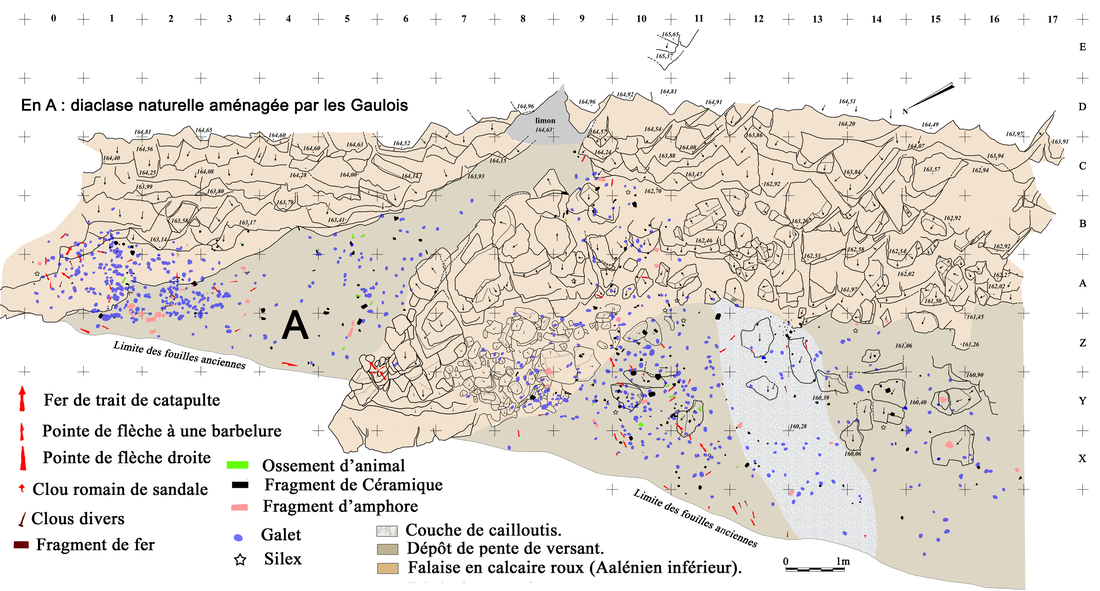

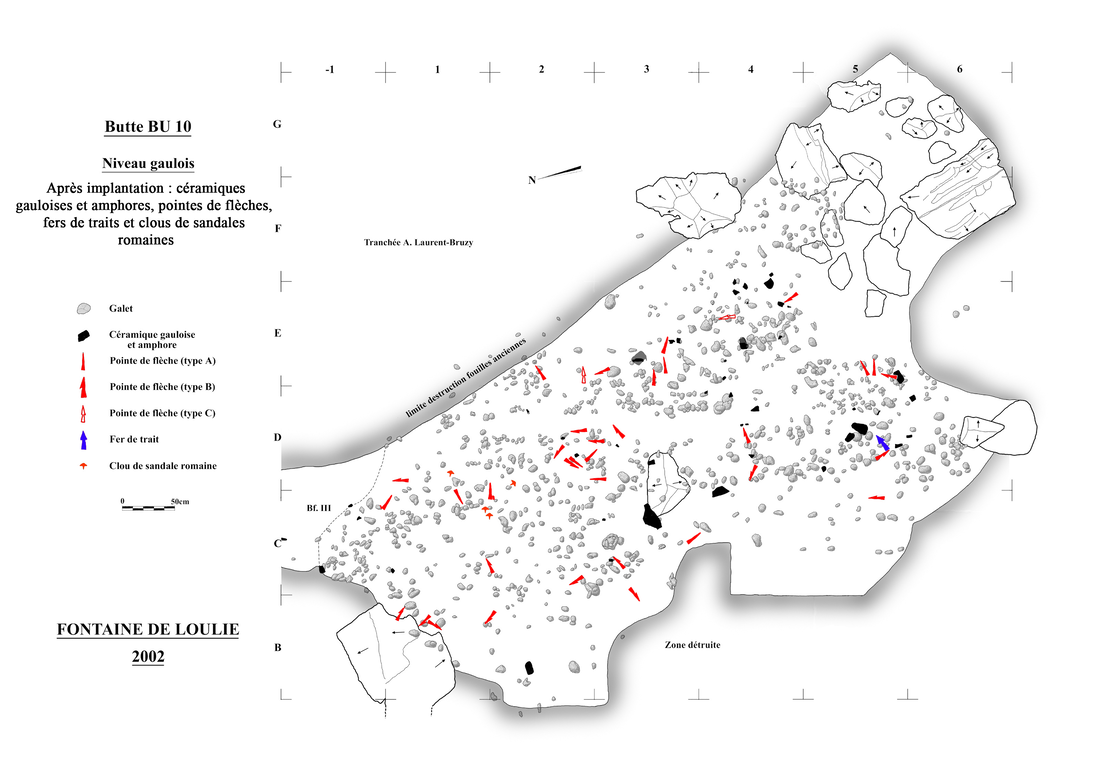

Les principaux résultats dans ce domaine sont issus de la fouille de la butte BU10 sur une surface conservée de l’ordre de 16 m2, qui a permis de mettre en évidence une couche de destruction provenant d’un aménagement gaulois incendié. La présence de terre rubéfiée, de bûches carbonisées et d’armement romain a permis de dater cette structure. Les recherches ont mis en évidence 3 étapes principales. Dans un premier temps, un creusement de 6,5 m de largeur a été pratiqué dans les couches du Bronze final, jusqu'à un niveau d’éboulis naturel de versant. Sur ses flancs est et ouest, les fouilles anciennes ont amputé cet aménagement. Le sol, au fond de ce creusement est très irrégulier ; de gros blocs de l’éboulis naturel de pente de versant sont apparents. Dans sa partie nord, sur environ 3 m de large, ce sol est plus ou moins horizontal. Au sud et sud-est, il présente une pente orientée sud-ouest d’environ 20°. Au nord-ouest il a une forte pente est-ouest. Les nombreux fragments de céramique du Bronze final IIIb présents à la base de cet aménagement sont pour la plupart écrasés par piétinement, confirmant ainsi l’existence d’un niveau de circulation ; celui-ci est fortement rubéfié sous l’action du feu ; 5 pointes de flèches antiques avaient traversé la couche sus-jacente pour se ficher dans la couche du Bronze final. Ce sol rubéfié était recouvert d’une couche d’une dizaine de cm d’épaisseur contenant de nombreux objets (fig. n° 10) : 961 galets de poids variant entre 50 g et 2,5 kg(1), 39 pointes de flèches, un fer de trait de catapulte, 4 clous de sandale d'époque césarienne, 14 fragments d'amphore attribuables au type Dressel 1B et 21 fragments de céramique indigène gauloise. Tous ces éléments ont subi l’action du feu. |

A la surface de cette couche se trouvaient de nombreux fragments de bûches de chêne carbonisées. A leur emplacement, le sol très compact et fortement rubéfié était calciné par endroits. Les datages 14c effectués sur cinq de ces bûches ont livré les fourchettes calibrées chronologiques suivantes : -103 à +82 ; -86 à +76 ; -356 à -2 ; -85 à +67 ; -43 à +78. Deux analyses archéo-magnétiques du sol rubéfié ont livré les fourchettes de datations suivantes : -100 à +10 ; -100 à -5. Cette couche était surmontée d’un premier éboulis d'une épaisseur de 0,35 à 0,60 m, totalement rubéfié ; large d'environ 4 m, il se compose par endroits de terre cuite, de briques (à l'origine blocs de terre crue moulés) cuites lors de l'incendie(2) et de moellons de travertin altérés ou transformés en chaux par l'action du feu (fig. n° 11). Dans sa partie sud, sur 1,60 m de large, l'éboulis est principalement constitué de pierres calcaires rubéfiées, agglomérées par la chaleur. Mais, à l’est, à la base de cette zone de pierres, on retrouve des fragments de briques (à l'origine blocs de terre crue) et de blocs de travertin altérés ou transformés en chaux par l'action du feu. Au-dessus de ce premier éboulis résultant sans doute de l’effondrement d’une structure en élévation, un autre éboulis, d'une épaisseur de 0,15 à 0,25 m, également rubéfié, se compose de moyens et gros éléments calcaires altérés par l'action du feu. Il est absent au sud. Le mobilier archéologique de l'éboulis supérieur se compose de fragments d'amphore Dressel 1B, du bas de panse avec son pied d'une amphore Lamboglia 2, de petits fragments de céramique gauloise, d’une soie (?) effilée en fer à section rectangulaire cassée avec sa virole. Presque tous les éléments qui composent les deux éboulis ont un pendage général est-ouest ou nord-est/sud-ouest. Enfin, au sud-est, nous avons mis au jour une accumulation de blocs de pierres non rubéfiés qui semblent être en place. |

Fig. 10 - Secteur BU10, Niveau gaulois. Implantation galets, céramique gauloise, pointes de flèches, fers de traits et clous de sandales romaines.

Vue de la couche de destruction qui surmonte le niveau de sol de la Tène finale ; amoncellement de briques d'adobe cuites par un incendie qui a également rubéfié le sol sous-jacent.

Fig. 11 - Butte BU10, juillet 1998, secteur nord-ouest : couche de destruction gauloise fortement rubefiée contenant des blocs de terre crue moulés, cuits lors de l'incendie et des blocs de travertin transformés en chaux sous l'action du feu. Sur le devant de la photo, on aperçoit les bûches de chêne carbonisées. Le sol de la bataille se trouve sous les bûches, il repose sur l'éboulis de pente en versant.

|

Les recherches dans la butte BU1 ont mis au jour un sol interrompu au sud contre de gros blocs. La couche qui recouvrait ce sol, épaisse de 3 à 10 cm, contenait 7 pointes de flèches et un fer de trait de catapulte. Une flèche était plantée dans le sol. Cette couche contenait de nombreux 13 charbons de bois. La céramique y est peu abondante et se limite à une cinquantaine de petits tessons de céramique indigène à pàte grise ou beige et à 38 fragments d’amphores de type Dressel 1, dont une anse attribuable à une Dressel 1B. Cette couche était elle-même recouverte d’un éboulis de blocs. |

Les travaux sur la butte BU4 ont révélé un petit foyer avec un sol de circulation non daté. Sous ce sol, un éboulement de blocs semble provenir d’une construction en pierres sèches effondrée, qui se serait située plus à l’est ou au sud-est. Sous l’éboulis et au-dessus de la roche en place (travertin), la fouille a révélé une couche d’occupation avec une structure en creux de forme arrondie (1,5 m de diamètre pour 1,1 m de profondeur). Dans ce creusement et à sa périphérie, ont été mis au jour quelques éléments mobiliers attribuables à la Tène finale, sans plus de précision : notamment des fragment de panse et d’anse d’amphore Dressel 1, de céramique indigène à pàte grise sans caractère particulier et des clous. Aucune trace d’incendie ni aucune pièce d’armement n’ont été relevées. |

Les pentes sous les falaises qui dominent la fontaine

Au sud, (fig. n° 12 et 13) une diaclase naturelle et élargie de la falaise a été aménagée par l’homme pour constituer un aménagement défensif. A l’amont et à l’aval de cette avancée, la fouille a révélé, comme pour la butte 10 un sol et une couche d’occupation surmontés d’un éboulis, l’ensemble contenant de l’armement d’époque césarienne :

- 41 pointes de flèches,

- 9 fers de traits de catapulte,

- un stimulus,

- une pointe de pilum,

- un croc,

- un couteau,

- des fragments d’amphore du type Dressel 1/1B et du type Tarraconnaise,

- de la céramique indigène,

- de nombreux galets.

La fouille réalisée en 1927 par A. Laurent-Bruzy à la limite de cette zone avait déjà mis au jour un sol brûlé et calciné sur une puissance de 0,2 m, des centaines de pointes de flèches, des fers de traits catapulte, des lances, de nombreux fragments d’amphores, des clous, de la céramique et de très nombreux galets. Sur ce sol, trois énormes pierres avaient été dégagées et attribuées aux piliers en bois du socle droit de l’agger césarien.

|

A l’est, la présence de fragments d’amphore du type Dressel 1/1B et de quelques tessons de céramique gauloise pratiquement au contact du substratum nous permet d’affirmer qu’au moins au premier siècle av. J.-C., le paysage des pentes sous les falaises était totalement dénudé. L’importance du pendage des pentes, de l’ordre de 35° à 40° selon les secteurs, interdit toute occupation humaine. Aucune trace d’aménagement n’a été identifiée dans ce secteur. L’examen attentif de ces quelques « lambeaux » de couches archéologiques en place et du mobilier qu’ils contenaient permet de confirmer deux points importants. Il y a bien une occupation du second àge du Fer centrée sur le secteur des sources situées sur le massif travertineux au pied des falaises ; elle est caractérisée par une couche et un sol fortement rubéfiés par un violent incendie, livrant en très grande abondance des pièces d’armement et en quantité limitée divers mobiliers céramiques. Ces derniers sont clairement attribuables au courant du 1er siècle av. J.-C. |

L’armement quant à lui est en tous points semblable dans sa composition à celui découvert dans les fossés d’Alésia ou de Gergovie et plus largement sur tous les sites de batailles d’époque césarienne retrouvés en Gaule : les fers de traits de catapultes et les clous en fer à tête si particulière en sont les principaux marqueurs ; ce qui tranche ici par rapport aux autres sites de même type et de même période, c’est l’abondance et la concentration de l’armement : découvertes anciennes et fouilles récentes cumulées, c’est plus de 1260 pointes de flèches et une centaine de fers de traits qui ont été mis au jour sur une superficie globale d’à peine 4000 m2 ! Les datations radiocarbones et archéomagnétiques sont elles-mêmes toutes compatibles avec une attribution de l’ensemble au 1er siècle av. J.-C, plus précisément à La Tène D2. Par ailleurs, à l’évidence, cette occupation fut de brève durée et de nature très spécifique, si l’on en juge par la faible puissance de la couche qui contient les mobiliers, l’absence de mobilier significatif antérieur ou postérieur au courant du 1er siècle et la concentration d’objets relevant du domaine militaire. |

Ces différents éléments doivent donc conduire à rejeter l’hypothèse d’une occupation pérenne de type habitat dans le secteur de la fontaine de Loulié.

La prospection électromagnétique

|

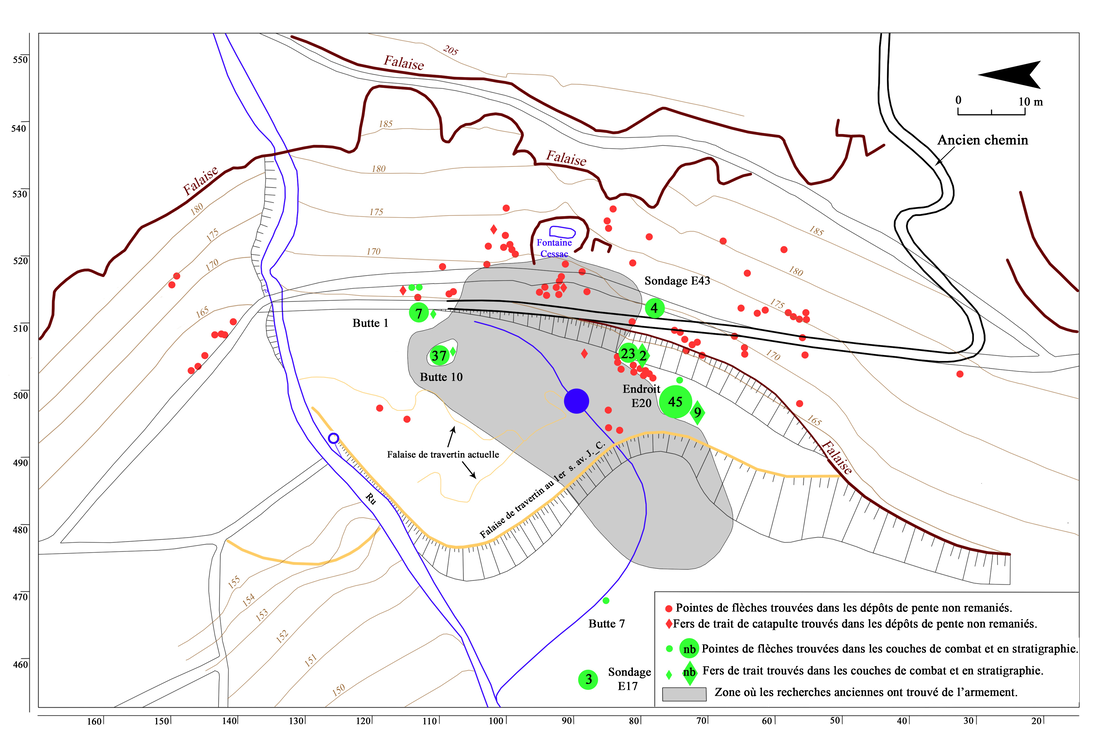

C’est le premier travail réalisé sur le terrain après un débroussaillage général et le lever topographique sur près de 5000 m2. Il visait en premier lieu à sauver le site de son pillage systématique par les utilisateurs sauvages de détecteurs de métaux depuis plus de 25 ans. Les informations recueillies, confrontées aux autres études, sont riches d’enseignements. Cette prospection, autorisée par l’Etat, a été conduite méthodiquement autour de la fontaine de Loulié, sur les pentes de versants, en contrebas et au-dessus des falaises pendant cinq ans. Couvrant une superficie de près de 5000 m2, elle a permis de repérer 1940 objets métalliques, dont 112 pointes de flèches, 6 fers de traits de catapultes, une douille de javelot, de nombreux clous de sandales attribuables aux Romains, trois monnaies gauloises en argent à la croix dont 2 sont semblables à un type figurant dans le trésor de Cuzance (Lot) attribué aux Cadurques, une drachme en argent à la tête triangulaire des Cadurques et 2 monnaies en bronze de Luctérios. |

Bien évidemment, l’ensemble des prélèvements a fait l’objet d’une cartographie détaillée et aucune perforation de niveaux archéologiques en place n’a été faite. Chaque objet est référencé avec sa profondeur d’enfouissement, sa position et le contexte de sa provenance. Les pointes de flèches ont été trouvées dispersées sur les pentes sur une superficie d'environ 4000 m2. Elles sont totalement absentes à l'aplomb ou sur le haut des falaises. L’étude de leur répartition, permet de définir dans ses grandes lignes les limites de la bataille, et nous renseigne sur la position des défenses gauloises et sur l'implantation envisageable de l'agger et de la tour construits par les Romains. Les résultats de cette prospection mis en relation avec ceux des fouilles anciennes et récentes confirment et amplifient le constat relatif à l’abondance de l’armement sur le site de la fontaine de Loulié. |

|

Remarque : 173 clous de chaussure attribués aux Romains ont été trouvés lors des recherches (fig. 20). Ces clous ignorés au XIXe siècle, de forme conique, portent sur leur tête des traces d’usure plus ou moins variables. La forme de la tige qui leur est propre enserrait une ou plusieurs épaisseurs de cuir, dont l’épaisseur moyenne était d’environ 6 mm. L’extrémité de la tige de certains clous est retournée en deux fois en direction de la tête. La tête s’imbriquait dans le cuir, ceci ayant pour effet de maintenir le clou sur la face interne de la chaussure. Par ce retournement, la pointe de la tige ne blessait pas le pied du légionnaire. La particularité de ces clous est d’avoir une tête légèrement creuse et, sous la tête, des reliefs géométriques composés de nervures et de globules (petites bosses). |

Ces reliefs s’encastraient dans le cuir de la chaussure au moment du cloutage, ce qui empêchait sans doute le clou de pivoter. Les caliga étaient des souliers portés par les soldats romains, y compris les centurions, mais non les officiers supérieurs(3). C’était un soulier fermé, qui couvrait entièrement le pied ; il avait une semelle épaisse, garnie de clous (clavus caligaris) et était attaché par des courroies qui couvraient le cou-de-pied et qui entouraient le bas de la jambe. Ils étaient dotés d'environ 80 à 90 clous(4). On retrouve ce même type de clous, avec des décors en relief au revers, sur les camps romains à Alésia. |

Recherches sur les galeries

|

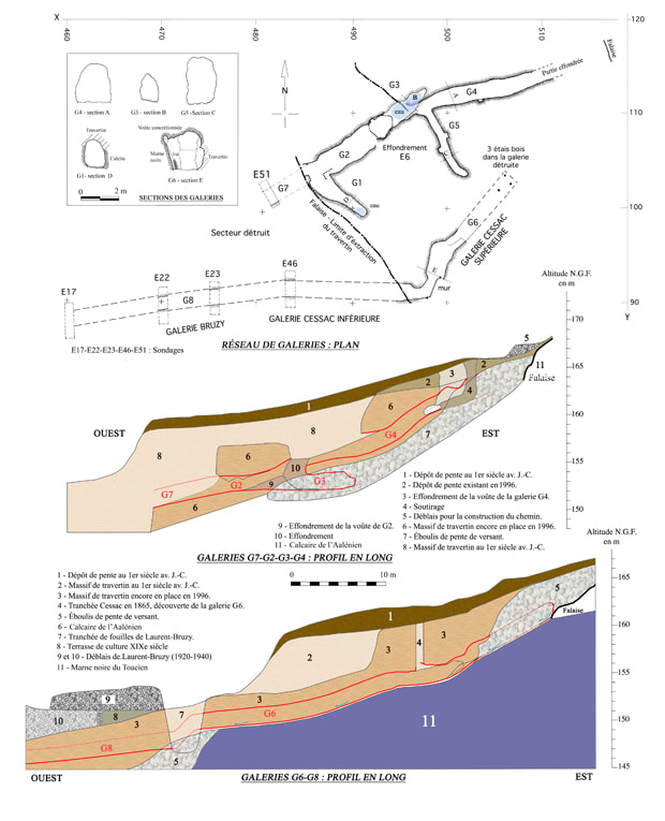

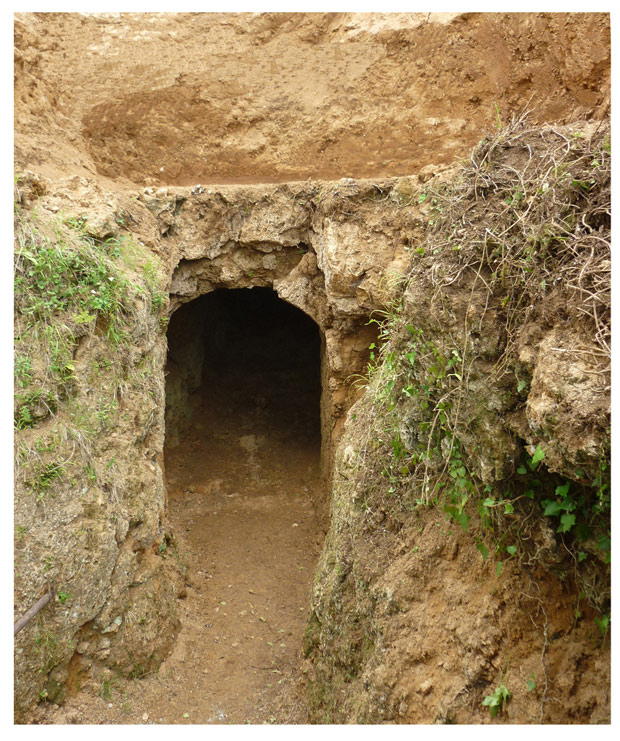

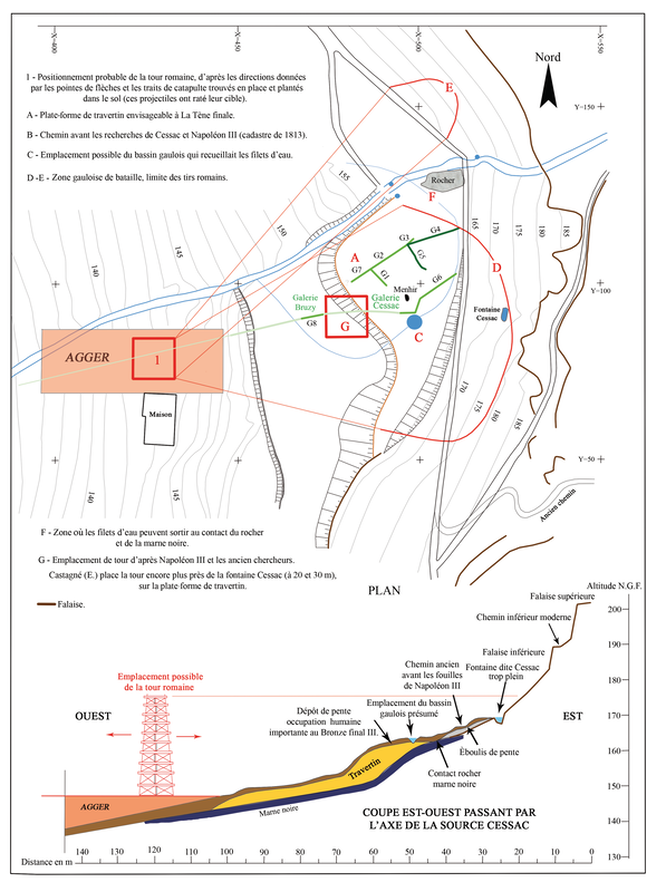

Ce sont ces ouvrages souterrains qui dès le XIXe siècle ont retenu toute l’attention des chercheurs et des érudits, conduisant à une destruction quasi totale des niveaux archéologiques en place. Il était donc essentiel de reprendre le travail dans ce domaine également, à la fois pour situer précisément les tronçons vus par les différents intervenants (notamment J.-B. Cessac, Napoléon III et A. Laurent-Bruzy), et tenter de mieux comprendre le réseau, sa raison d’être et sa chronologie. La recherche sur ces galeries a mobilisé de nombreuses interventions de natures différentes : sondages successifs, dégagement manuel lorsqu’elles étaient colmatées, relevé topographique complet, étude de leurs modes de creusement et analyse du contexte géologique. Le nouveau dégagement des parties déjà connues a conduit à la découverte de nouveaux tronçons. à partir du ru, en aval du site et assez bas dans la pente, un fossé a été creusé sous l’agger. à la vue des Gaulois, les Romains sont passés en souterrain, le réseau remonte fortement et se ramifie lorsqu’il arrive à l’aplomb du massif de travertin à la surface duquel se situe la source. Larges de 1,5 m et hautes de 2 m en moyenne, ces galeries au profil voûté se développent sur une longueur reconnue de 111 m (69 m pour la branche sud et 42 m pour la branche nord). |

D’ouest en est, on trouve une galerie principale G8, découverte partiellement par A. Laurent- Bruzy en 1935, qui semble se diviser dans sa partie amont en deux branches longitudinales. L'une, au sud, trouvée en 1865 par J.-B. Cessac (G6) ; l'autre, au nord, comprend les tronçons G7, G1, G2, G3. Deux galeries supérieures G4 (14 m de longueur) et G5 (longueur 8,40 m) sont des contre-sapes gauloises pour intercepter les sapeurs romains (fig. n° 16 et 17). Ce réseau de galeries très complexe, a fait l’objet d’un rapport d’expertise archéologique par Jean Claude Bessac (CNRS, UMR 154, Lattes) portant sur les techniques et stratégies de creusement. D’après ce rapport, aucune galerie découverte à ce jour ne peut être rattachée à l’exploitation de la pierre, tant en raison de la très mauvaise qualité du tuf que de la relative étroitesse des tunnels et du profil voûté de leur sommet. En outre, les impacts d’outils relevés sur les parois ne correspondent pas à ceux utilisés par les carriers... L’hypothèse du captage d’une source par des conduites souterraines pour alimenter un moulin ou pour une quelconque activité nécessitant de l’eau en abondance ne peut être exclue d’emblée. Cependant, aucune installation n’a été retrouvée en aval. Mais surtout, on voit mal pourquoi, dans cette hypothèse on aurait creusé deux réseaux de galeries dont un rectiligne (réseau nord) et l’autre brisé (galerie Cessac) et comment expliquer les deux galeries latérales G1 et G5. |

Par ailleurs, d’après J.-Cl. Bessac, les techniques de fonçage de ces galeries correspondent bien avec ce que l’on connaît des techniques d’époque romaine. Ces informations confrontées à la logique de creusement (le sol de la galerie Cessac suit la surface des marnes noires imperméables et le tunnel part de l’aval des sources pour remonter en souterrain à leur aplomb) nous conduit à considérer que nous sommes bien là en présence des ouvrages césariens destinés à produire l’assèchement des sources auxquels les Gaulois venaient s’approvisionner pendant le siège de l’oppidum.

L’analyse technique de la galerie G4 par J.-Cl. Bessac, ouvre l’hypothèse d’une contre-sape creusée par les Gaulois de l’amont vers l’aval(5). Dans ce cas de figure, le début de la galerie G4 effondrée pourrait partir derrière la butte BU1, au niveau du chemin communal, à l’aplomb de la falaise de calcaire roux, avec le creusement d’un plan incliné à ciel ouvert(6).

|

Le réseau de galeries nord n’a pas permis aux sapeurs romains de trouver les marnes noires. La galerie G3 semble avoir été abandonnée suite aux difficultés de creusement dans un terrain instable composé d’argile détrempée et d’éboulis de pente de versant. Mais, plus vraisemblablement à cause de la contre-sape gauloise (galerie G4). La galerie latérale G5 pourrait être également une contresape pour intercepter les Romains au niveau de la galerie Cessac. L’extrémité de cette galerie buttant dans un cailloutis à gélifractions n’aurait pas permis au Gaulois d’aller plus loin. D’après J.-Cl. Bessac, les arguments techniques en faveur d’une rencontre de deux équipes de sapeurs s’appliquent de la même manière à une équipe de Gaulois qui aurait oeuvré dans la galerie G4 pour essayer d’arrêter la progression des Romains. Dans cette hypothèse, la galerie G4 deviendrait une contre-sape et son annexe G5, une galerie de recherche qui aurait été orientée au sud par les coups d’outils des sapeurs romains de G6 creusant à environ 6 ou 7 m de là. Mais la rencontre entre Gaulois et Romains aurait été plus rapide en G3. à cette hypothèse, on peut opposer en premier lieu le texte de César dans Guerre des Gaules (en fait du rédacteur Hirtius) qui sous-entend que les Gaulois n’ont rien compris à leur tactique et qu’ils se sont rendus, se croyant abandonnés des dieux après l’assèchement de la source(7). Les Romains vantent souvent la force et surtout la bravoure des Gaulois pour augmenter leur propre prestige puisqu’ils les ont vaincus, mais ils appliquent plus rarement cette règle en matière d’intelligence militaire, surtout sous la plume d’Hirtius, qui, en outre, n’a pas vécu ce siège. L’affirmation des Romains n’aurait donc servi qu’à démontrer l’infériorité intellectuelle des Gaulois. En second lieu, il faudrait aussi expliquer le creusement de la galerie G1 par les sapeurs romains. Une première explication permet de penser à l’assèchement complémentaire des filets d’eau secondaires. |

Mais on peut aussi envisager un essai de jonction plus rapide avec la galerie G6, côté sud. L’objectif du prolongement des galeries G2 (au-delà de G1) et G3 par les Romains, qui s’étaient certainement rendu compte du faible intérêt hydrogéologique du secteur et du mauvais état du terrain, aurait été alors purement militaire : détourner l’attention des Gaulois et éventuellement les affronter sous terre pour laisser le temps à l’équipe de la galerie sud (G6) de terminer leur travail. Par ailleurs, la volonté d’intercepter les sapeurs de G5 qui creusaient à 8 m à l’est, n’est pas à exclure. L’hypothèse d’une contre-sape gauloise devrait donc impliquer en parallèle des escarmouches, voire un combat dans la galerie G2-G3. Aucune trace archéologique n’atteste de tels engagements militaires(8), mais l’emploi de certains artifices militaires, comme l’usage de la fumée dans les galeries, ne laisse pratiquement pas d’indices surtout en ces lieux ou les dépôts de calcite changent rapidement l’aspect superficiel de la roche. En faveur de cette dernière théorie, on sait que l’usage des contre-sapes est attesté dans l’Antiquité(9). D’un autre côté, l’hypothèse ne nécessite pas de découvrir une jonction entre les galeries G6 et G4 puisque les Gaulois se trouvaient dans leur camp. Ils ont pu creuser un puits de descente pour amorcer la galerie dans le secteur de leur source, même s’il a fallu qu’ils se protègent des tirs romains pendant cette opération. La présence dans la galerie G4 de trous d’accrochage de crochets pour soutenir les lampes à huile ne semble pas d’un usage fréquent chez les Romains, mais on ignore ce qu’il en est chez les Gaulois. Dans le Livre VII sur la Guerre de Gaules, César, au sujet de la défense d’Avaricum note : « Ils (les Gaulois) faisaient écrouler notre terrassement en creusant des sapes, d’autant plus savants dans cet art qu’il y a chez eux de grandes mines de fer et qu’ils connaissent et emploient tous les genres de galeries souterraines »(10). On ne peut donc mettre en doute les capacités techniques des Gaulois dans ce domaine. |

La position de l’agger et de la tour

|

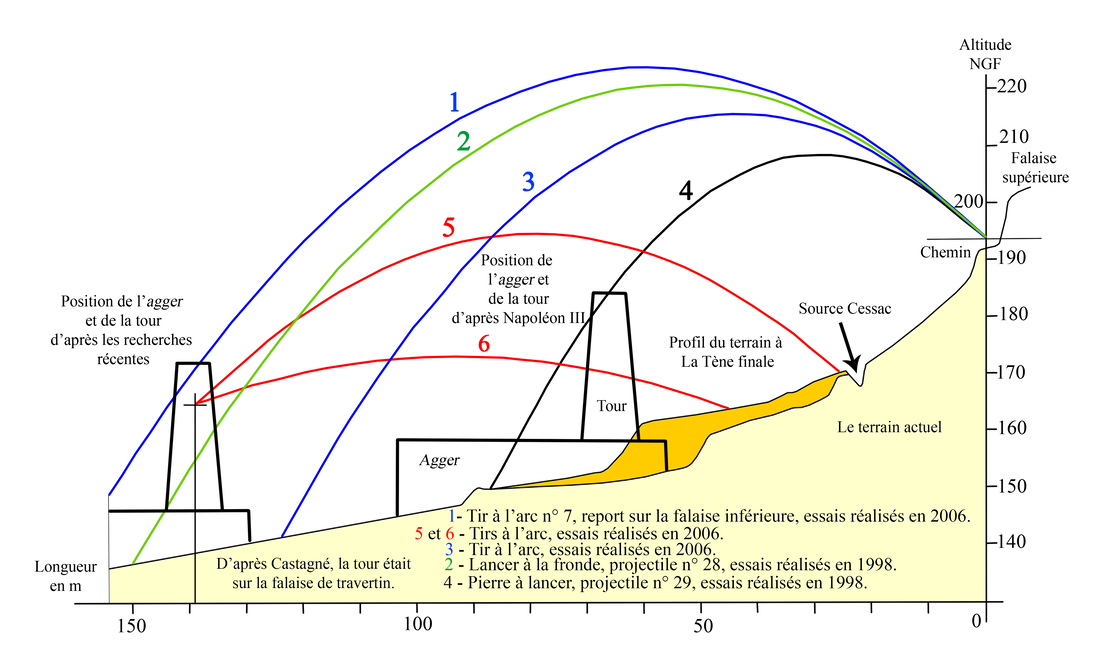

Aucun texte ne précise la distance de la tour par rapport à la source. Elle ne peut dépasser la portée des tirs efficaces des catapultes, des arcs et des frondes. Elle doit être suffisamment éloignée pour ne pas être vulnérable notamment aux projectiles enflammés. Dirigé de l’unique tour, le tir des Romains resta insuffisant pour emporter la décision. Il gênait pourtant considérablement les assiégés, qui, exaspérés, lancèrent depuis la plateforme de travertin contre la construction romaine des tonneaux enflammés remplis avec du suif, de la poix et de minces lattes de bois (B.G. : VIII, 42). Dévalant la pente jusqu’en bas, ils mirent le feu aux mantelets et au socle. Simultanément, les Gaulois effectuèrent une attaque en force destinée à absorber toutes les forces vives des Romains, qui ne pouvaient plus s’employer à éteindre l’incendie. César donna alors l’ordre que, de tous les côtés de la place, les troupes se mettent à gravir les pentes et à pousser des cris, comme si elles voulaient franchir les fortifications Gauloises (B.G. : VIII, 43). Les chefs gaulois rappelèrent les combattants et les placèrent partout aux murailles. Le combat ayant pris fin, les légionnaires romains eurent vite fait de faire la part du feu. On peut s’étonner que les troupes se soient contentées de simuler un assaut. N’auraient-elles pu le donner, cette fois et même beaucoup plus tôt ? Sans doute, mais ici comme ailleurs, César, soucieux « de ne jamais sacrifier ses soldats d’élide, êtres rares et précieux... préfère à une escalade meurtrière de quelques minutes les interminables fatigues d’un blocus »(11). Frontin expliquait déjà que César avait adopté la devise médicale : « Plutôt la diète que le bistouri »(12). Depuis l’assaut manqué de Gergovie (B.G. : VII, 47 sq.), César, méfiant, s’arrêtait devant la moindre fortification ennemie (B.G. : VII, 69-70). L’agger et la tour implantés par Jean-Baptiste Cessac, Napoléon III et Armand Viré, se trouvaient au pied du massif de travertin et, d’après Etienne Castagné et d’autres auteurs, sur la plateforme même de travertin, la tour se trouvant à une distance variant de 20 à 30 m de la source Cessac, soit environ 40 à 50 m des falaises. |

Ce qui ne cadre nullement avec les mobiles qui ont déterminé César à recourir à de l’artillerie pour empêcher les assiégés d’aborder la fontaine. Le harcèlement des Romains rendait périlleux l'accès à la source par les gaulois. La remontée de l’eau sur l’oppidum demandait un défilement continu des porteurs d’eau depuis la tombée de la nuit jusqu’à l'aube pour avoir une meilleure sécurité. Des aménagements destinés à permettre un défilement face aux tirs d'interdiction paraissent indispensables. Ces aménagements pouvaient être des murs et des palissades, derrière lesquelles les hommes de corvée pouvaient s'abriter. Si un tel dispositif de protection n'avait pas été installé, l'accès à la source eût été gravement troublé par les tirs d'interdiction en provenance de la tour d'assaut. Et réduire sensiblement l'approvisionnement en eau eût également abrégé la longueur du siège. Or il fallut recourir au captage, donc à une sorte d'astuce pour supprimer l'accès à l'indispensable liquide. Cela prouve que les Gaulois chargés de la corvée d'eau pouvaient accéder à la source en supportant des risques, bien entendu, mais des risques minimes. Le contraire eût clos rapidement le siège. Les nouvelles recherches ont montré que le bassin gaulois découvert sous Napoléon III était une simple diaclase naturelle non connue des Gaulois. Le véritable bassin gaulois devait se trouver à une vingtaine de mètres plus en aval, sur la plateforme de travertin, tout simplement à l’emplacement du lavoir primitif. Les découvertes réalisées côté sud du site (en E20) montrent que l’extrémité de l’agger, positionnée par les anciens chercheurs, se trouvait implantée à l’intérieur des défenses gauloises. Les essais de tirs, réalisés en 1998 et 2005 sur le site de Loulié, au moyen d'armes reconstituées, ont permis de constater que la tour était entièrement sous le tir de l'ennemi. |

Où était donc cette tour ?

|

En 2005, des sondages en aval du site réalisés par Hubert Camus (société Hypogée), dans le cadre de l’étude géologique et géomorphologique du site lui permet d’envisager que les blocs de calcaire et cailloutis grossiers rencontrés dans les sondages et portés à l’affleurement lors des intempéries de 2001 ( ?) et recoupés en sondages pourraient bien représenter les vestiges de l’agger romain ou des infrastructures militaires associées. Plusieurs caractéristiques les distinguent de la formation à gros blocs infra-travertin : ils ne sont pas altérés, ils sont emballés dans des sédiments argileux laminés et non dans une argile d’altération, ils sont associés à une malacofaune terrestre et à un foyer en place daté de la Tène finale (Age calibré de 195 à 1 av. J.-C.). Une résurgence d’eau, entre le ru et la maison, se trouve dans l’axe de la galerie principale (fig. n° 19). Elle existait déjà au XIXe siècle. Elle se trouve exactement dans l’axe de la branche maîtresse des galeries retrouvées par deux sondages en aval et en amont de la maison. La fouille particulièrement minutieuse des couches gauloises a fait l’objet, en plus des coordonnées classiques, d’un relevé précis des orientations et des inclinaisons pour les objets métalliques (clou, pointe de flèche, trait de catapulte). Nous avons également noté si la pointe de flèche ou le trait de catapulte était fichée dans le sol. |

L’inclinaison des projectiles nous donne un aperçu des angles de tirs. En supposant que la tour dominait de quelques mètres le chemin de remontée de l’eau vers le plateau, l’angle des tirs tendus variait de 8 à 27°. Pour les deux tirs voisins de 50°, l'archer a recherché une portée maximale en prenant un angle de visée d'environ 45°. Les expériences de tirs réalisées en 1998 et 2006 depuis les falaises dominant la fontaine de Loulié et de la tour romaine, nous ont fourni des renseignements très utiles sur les portées, les zones d'insécurité et permis d’appréhender les qualités de vol des projectiles et leur efficacité (fig. n° 18). C’est-à-dire que le projectile a traversé d’au moins 10 cm la couche gauloise (sol de circulation ou terrain vague). Nous avons uniquement utilisé ces objets pour déterminer l’origine des tirs. Les orientations des projectiles concernés ont été reportées sur le plan topographique du site au 1/100e(13). Les résultats ont donné comme origine, 8 projectiles venant de la parcelle 176, et 4 projectiles venant d’entre le ru et la maison. 8 trajectoires se trouvent sur 25 m de largeur du bord du ru actuel à la maison. |

Nous devons interpréter ces résultats obtenus avec grande prudence, car l’objet a pu bouger dans le sol ; sa direction suite à sa petite longueur, son report sur plan, peuvent entraîner des erreurs. En toute logique, mais avec réserve, on peut implanter l’agger et la tour côté nord ou nord-ouest de la maison.

Si l’on implante la tour entre le ru et la maison, la distance de la tour par rapport au chemin gaulois serait de l’ordre de 80 mètres, elle le surplomberait d’environ 8 mètres.

Si l’on fixe la tour au niveau de la route, on recule d’environ 35 mètres. Elle surplomberait le chemin d’environ 4 mètres. La limite des tirs se trouverait sur un rayon de 115 m à partir de la tour.

La distance maximum ne doit pas dépasser la portée des tirs efficaces des catapultes, des arcs et des frondes. La distance par rapport au bassin gaulois serait d’environ 95 mètres.

Conclusions

|

Les travaux entrepris pendant 12 ans sur le site de la fontaine de Loulié permettent une lecture actualisée de la question du siège d’Uxellodunum. En premier lieu, les données du terrain sont désormais suffisamment nombreuses et concordantes pour confirmer s’il en était besoin que les interprétations de J.-B. Cessac et, dans son sillage, de Napoléon III concernant la localisation d’Uxellodunum, étaient pertinentes. L’archéologie de terrain nous démontre que la fontaine de Loulié a bien été le théàtre, vers le milieu du Ier siècle av. J.-C. d’un violent combat mettant en présence des troupes romaines contre les Gaulois. L’abondance de l’armement d’époque césarienne est impressionnante et unique au regard de tous les autres lieux de bataille de la même période identifiés en Gaule ; cet armement est clairement concentré sur le périmètre des sources qui ont à l’évidence constitué l’enjeu des combats ; le creusement des galeries souterraines, obéit à une logique directement liée à la volonté d’assèchement des sources ; l’occupation du second àge du Fer semble bien, dans ce secteur du Puy d’Issolud, circonscrite au secteur même de la source et à la période du siège. |

L’archéologie est donc parvenue à retrouver l’essentiel des éléments décrits ou évoqués par le texte d’Hirtius sur le combat autour de la source d’Uxellodunum : une source abondante située sur le flanc d’un site de hauteur puissamment défendu par les conditions naturelles, qui fut le théàtre de violents combats et que les troupes romaines ont asséchée par le creusement de galeries souterraines. Il est trop rare que l’archéologie permette la mise en évidence d’autant d’éléments patents et concordants entre pour ne pas le souligner ici. Il convient également de rappeler que les informations issues des textes médiévaux et de la toponymie sont elles-mêmes en totale concordance avec les données archéologiques. Les ouvrages aériens construits par les troupes romaines pour assurer le siège de la source (agger notamment) décrits par Hirtius ne saurait être recherché là où Napoléon III proposait de le localiser. L’hypothèse défendue par celui-ci était en effet la suivante : Le bassin gaulois trouvé en 1865 par J.-B. Cessac serait la source détournée par les Romains. Elle aurait été défendue principalement depuis le haut des falaises par les frondeurs et les archers. Les Gaulois à partir du "Pas de la Brille", seraient descendus, pour aller chercher l'eau, par deux sentiers à l'est et au nord-est de la source. |

Il est pourtant évident, au seul examen de la topographie du site, que ces hypothèses soulèvent quelques réticences : la défense du site uniquement depuis les falaises n'aurait pu empêcher d'investir ou d'empoisonner la source ; malgré une protection éventuelle par un mur ou une palissade, la descente depuis le "Pas de la Brille" vers la source nous semble difficilement concevable étant donnée la pente des sentiers.

Ce constat de difficulté d’ordre stratégique nous conduit à envisager un scénario différent fondé sur la prise en compte de l’ensemble des données du terrain :

- Le point d’eau trouvé par Cessac est un trop-plein naturel qui n’a pas été détourné. Le point d’eau auquel les Gaulois enfermés dans l’oppidum d’Uxellodunum venaient se ravitailler est à rechercher ailleurs : le plus logique est de la situer en surface du massif travertineux, c’est-à-dire à une quinzaine de mètres au moins de distance du bassin Cessac et à une dizaine de mètres en contrebas ; à l’évidence, c’est bien ce point d’eau important qui a été l’objet de toutes les efforts des troupes romaines : c’est dans ce secteur que se trouve la plus forte concentration d’armement romain et c’est jusqu’à son aplomb - et pas au delà en amont - que remonte la galerie souterraine qui a asséché les filets d’eau.

- Les Gaulois devaient avoir accès à ce point d’eau depuis le sud-est, par un chemin en pente douce. Le passage du « Pas de la Brille » est un chemin sans doute médiéval, qui permettait aux habitants de la combe Nègre d’aller se ravitailler en eau potable. à environ 100 m au sud-est, un autre chemin très ancien, oublié depuis longtemps, dessert les terrasses de l’oppidum, favorables à une implantation humaine. Cette hypothèse d’accès depuis le sud-est est étayée par les résultats de la prospection électromagnétique : elle a montré l’absence de toute pointe de flèche à l'aplomb des falaises, sur le haut des falaises et sur la pente nord-est (entre le trop plein Cessac et le ru) et en revanche, leur forte concentration sur les côtés sud et sud-est du site. Leur cartographie confrontée à 25 celle des objets découverts anciennement a permis de cerner la zone du combat et de confirmer que la source en était bien l’épicentre. Les pointes de flèches étaient dispersées sur les pentes sur une superficie d’environ 4000 m2.

- Ces observations confirment à la fois l’impossibilité d’une défense gauloise de la source depuis le plateau et suggèrent que celle-ci s’est forcément organisée depuis la source elle-même ; par ailleurs, cette nouvelle topographie de la bataille implique que l’agger romain doit être recherché nettement plus bas sur la pente que ne le croyait Napoléon III, sous peine de positionner celui-ci sur la source elle-même, solution totalement incohérente.

|

Cependant, malgré cet investissement important pendant plusieurs années avec une équipe étoffée aux compétences multiples, il reste encore des questions en suspens :

Hirtius évoque Uxellodunum comme une place forte des Carduques « remarquablement défendue par la nature ». La fouille des quelques lambeaux de couches archéologiques préservés des pioches des anciens chercheurs a retrouvé le sol fortement rougi par le violent incendie décrit au XIXe siècle. Sous l'action du feu, des briques crues (provenant d’aménagements défensifs gaulois) ont cuit et pris une couleur variant du rose au rouge foncé, des blocs de travertin se sont altérés jusqu'à se transformer en chaux et des pierres de construction ont été fortement rubéfiées. La couche de bataille a livré un nouveau lot important de pièces d’armements gaulois et romains, quelques céramiques gauloises, des pièces de bois carbonisées et des fragments d’amphores vinaires italiques et espagnoles. Toutes les techniques mises en oeuvre pour dater la fréquentation de ce sol livrent des résultats concordants : les analyses radiocarbones des bûches de bois carbonisées et les analyses paléomagnétiques des sédiments cuits par l’incendie ainsi que l’étude des objets situent l’événement vers le milieu du Ier siècle av. J.-C. La présence sur ce sol d’un très grand nombre de galets ovales d’un poids de 50 g à 2 kg provenant du lit de la Dordogne et donc forcément apportés par l’homme suggère qu’il s’agit de projectiles. Les plus petits ont pu être lancés avec des frondes alors que les plus lourds ont pu servir de munition pour les balistes utilisées par les troupes romaines. La reprise de l’étude des galeries souterraines a apporté des informations capitales, et a démontrée que seule la galerie Cessac a bien abouti au captage des filets d’eau qui alimentaient le bassin gaulois. |

Or, à ce jour, les quelques recherches archéologiques sur le plateau du Puy d’Issolud n’ont livré que peu d’informations concernant l’occupation gauloise.

Les vestiges de cette époque y sont peu nombreux en regard de l’abondance de ceux mis au jour dans le secteur de la fontaine de Loulié. Le plan des fortifications proposé par Castagné demanderait à être validé, car l’argumentaire chronologique proposé pour le rempart n’est pas solidement étayé. Il serait également intéressant de rechercher le dispositif de circonvallation dont César et ses troupes avaient doté le site au moment du siège et de reprendre la question de la localisation des 3 camps romains établis par Caninius et mentionnés par Hirtius. Fabius et Calenus ayant par la suite amené quatre légions et demie ont nécessairement établi d’autres camps. Ces nouveaux camps n’ont pas été construits dans l’éventualité d’une attaque gauloise venant du dehors, mais dans un seul objectif d’investissement. De nouvelles fouilles permettraient de vérifier et de dater ces fortifications protohistoriques et de cerner la nature et l’importance de l’occupation du site à cette période. La publication monographique de l’ensemble des données issues des travaux anciens et de nos propres recherches est terminée, le Centre Archéologique Européen du Mont Beuvray, sous la direction de Vincent Guichard a été chargé de la mise en forme et de l’édition. Le Syndicat Mixte de gestion du site d’Uxellodunum (S.M.G.S.U) qui est le maître d’oeuvre a été chargé de l’aménagement du site de Loulié. L’achat de la maison en contrebas du site a été réalisée en 2009, l’acquisition des terrains, les travaux de restauration des galeries, le terrassement et le modelage du site ont été réalisés en 2010. Jean Pierre GIRAULT |

Nota :

- Les dessins de l’armement, les plans ont été réalisés avec la collaboration de Pierre Billiant et Michel Carrière (Archéologues).

- Les commentaires sur les photos anciennes sont d’Antoine Laurent-Bruzy.

Notes

- La majorité d’entre eux peuvent être des projectiles lancés par les balistes.

- L’étude des matériaux en terre crue a été réalisée par Claire-Anne de CHAZELLES (CNRS, UMR 154, Lattes) avec la collaboration de Handi GAZZA. La longueur des briques varie de 0,28 à 0,43 m, sur une largeur de 0,19 à 0,22 m et une épaisseur de 0,14 à 0,17 m.

- Cic. Ad ATT. II, 3 ; Just. XXXVIII, 10 ; Juv. Sat. XVI, 24 ; Suet. Calig. 52. Voir Dictionnaire des Antiquités Romaines et grecques. Par Anthony Rich. Paris, Librairie de Firmin Didot, 1861.

- Junkelmann. – 1986, p. 158-161.

- Les Gaulois connaissaient parfaitement les travaux de mines, qu’ils utilisèrent avec talent « en maintes circonstances, notamment au siège d’Avaricum (B.G. : VII, 32) ».

- La fouille de la butte 1 a mis au jour un aménagement effondré composé de gros blocs calcaires qui pourrait être une protection du plan incliné permettant l’accès à G4 et une couche de cailloutis rapportée sur le sol gaulois pourrait provenir du creusement du plan incliné permettant l’accès à G4 (la fouille a déterminé que la terre rapportée correspond à un dépôt de pente déplacé). Nous avons également remarqué, côté sud de la butte 1, un dépôt de sable travertineux panaché, qui pourrait provenir du creusement de la galerie G4.

- L.-A. Constans, César, Guerre des Gaules, Paris, hachette, 1961, p. 391.

- La présence de l'eau n'a pas permis de dégager complètement le tronçon G3, il reste entre 0,30 à 0,40 m de sédiments au fond de la galerie. La suite du dégagement de la galerie G3 ne pourra avoir lieu, pour des raisons de sécurité, qu’une fois les travaux de restauration terminés. Pour les mêmes raisons, l’éboulement entre en G2 et G3 n’a pas été complètement dégagé.

- Notamment à Doura-Europos (Syrie) où les Romains ont usé de ce procédé contre une sape sassanide (cf. C. Hopkins, The Discovery of Dura-Europos, New Haven/Londres, Yale University Press, 1979, p. 240-249 ;

- L.-A. Constans, César, Guerre des Gaules, op. cit., p. 294.

- Jullian (C.).- Histoire de la Gaule. T. III, p. 183.

- Frontin. - Stratag. , IV, 7.

- Le quadrillage des zones fouillées a été reporté par le cabinet de géomètres experts Sotec-Plans de Brive.

Bibliographie

Bouygues (Dr Maurice). - Le Puy d’Issolud est bien Uxellodunum. Limoges, Ducourtieux, 1914, in-8°, 106 p.

Buchsenschütz (Olivier) et Izac (Lionel). - L’habitat de l’Age du Fer dans le Quercy. Historique des recherches et perspectives actuelles. Aspect de l’Age du Fer dans le Sud du Massif Central. Actes du XXIe Colloque International de l’Association Française pour l’étude de l’Age du Fer, Conques - Montrozier - 6-2000, pp. 105-116.

Castagné (Etienne) :

- Rapport de la Commission des fouilles du Puy d’Issolud. Annuaire du Lot, 1866, pp. 17-29.

- Uxellodunum. Recherches faites à Capdenac, à Luzech et à Puy d’Issolud. Rapport de la commission des fouilles de Puy d’Issolud..... Annuaire du Lot, 1866.

- Mémoire sur les ouvrages de fortification des oppidums gaulois de Murcens, d’Uxellodunum (Puy d’Issolud) et de l’Impernal (Luzech) situés dans le département du Lot. Cong. arch. de France, Agen-Toulouse, 1874, pp. 427-538, avec plans et nombreuses illustrations. Tours, Bousrez, 1875, in-8°.

Cathala-Coture (Avocat au Parlement). - Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy. Montauban, Pierre-Thomas Cazaméa, 1785, 3 vol., in-8°, (t. I, pp. 2-51 : le Quercy jusqu’à la conquête franque).

Champollion-Figeac (Jacques-Joseph)

- Examen topographique des lieux. Le Puy-d’Issolu, pp. 53 à 66, Luzech pp. 47 à 53, dans «Nouvelles recherches sur Uxellodunum».

- Nouvelles recherches sur la ville gauloise Uxellodunum assiégée et prise par J. César, rédigées d’après l’examen des lieux et des fouilles récentes et accompagnées de plans topographiques et de planches d’antiquités. Imprimerie Royale Paris, 1920,1 vol.,116 p., 6 pl.

Cessac (Jean-Baptiste) :

- A la bibliothèque de la Société Historique et Archéologique de Brive se trouvent les cahiers où Jean-Baptiste Cessac a consigné toutes ses recherches sur Uxellodunum, le déroulement des fouilles à la fontaine de Loulié, les correspondances diverses (notamment avec Napoléon III, le colonel Stoffel, le Préfet du Lot, les Ministres etc). Le dossier complet comprend plus de 1000 p. manuscrites.

- Etudes historiques, Uxellodunum, aperçus critiques touchant l’examen historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodunum, de MM. le Général Creuly et Alfred Jacobs. Extrait de la Rev. des Soc. Sav. des Départements, février 1860, Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1862, in-8°, 79 p.

- Etudes historiques Commentaires de César . Uxellodunum. Notices complémentaires touchant l’examen historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais- Royal, 1862, in-8°, 31 p.

- Un dernier mot sur Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1863, 47 p.

- Mémoire sur les dernières fouilles d’Uxellodunum. Paris, Dentu, 1864.

- Notes sur les fouilles exécutées à Puy-d’Issolu. Rev. des Soc. Sav., 1866, pp. 464, 569-570.

- Le véritable emplacement d’Uxellodunum démontré aux moyens des fouilles. Manuscrit à la bibliothèque du Musée de l’Homme à Paris, daté de 1866, 14 p., 7 pl.

- Mémoire sur les dernières fouilles d’Uxellodunum, (Mémoire lu à la Sorbonne en 1866). Paris, Imp. Impériale, 1867, in-8°, 17 p.

- Le véritable emplacement d’Uxellodunum sous les auspices de la Soc. d’èmulation du Doubs. Comm. Rev. Soc. Sav., 1867, pp. 48-50.

Cessac (Jean-Baptiste), Bial (Paul), Lunet (Abbé). - A propos d’Uxellodunum. Congrès arch. de France, XXXII, 1865, pp. 437-440 et 443-450.

Constans (L.-A.). - César, Guerre des Gaules. Paris, Société d’Edition 'les Belles Lettres', t. III, livres V-VIII, 1981.

Creuly (le général) et Alfred Jacobs. - Examen hist. et topogr. des lieux proposés pour représenter Uxellodunum. Rev. des Soc. Savantes, Paris, Durand, 1860, III, 2 e série, pp. 182-217. - Reproduit dans l’annuaire du Lot, 1861.

Duruy (Victor). - Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des barbares. III, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1900, p. 224. Autre édition Paris, Hachette, 1843-1879, 1881.

Frontin. - Stratagèmes de guerre (3,7,2).

Fouillac (L’Abbé Raymond de). - Dissertation sur Uxellodunum. Biblio. de Cahors, Fond Greil, III, p. 26 (XVII e siècle).

Girault (Jean-Pierre).

- Gaulois des pays de Garonne IIe et Ie siècle avant J.-C., Guide de l’exposition présenté au Musée Saint-Raymond - voir d’Uxellodunum au Puy d’Issolud le dernier combat, impri. Escourbiac S.A., 2004, pp. 73 à 85.

- Uxellodunum et la guerre des Gaules, Catalogue de l’exposition au Musée Labenche d’art et d’histoire à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), du 15 juin au 30 octobre 2004, 24 p. et 2 plans.

- Les recherches au Puy d’Issolud 2000-2002. Premiers éléments des recherches sur la bataille d’Uxellodunum à la fontaine de Loulié, commune de Saint-Denis-lès-Martel (Lot). Annales des Rencontres Archéologiques de Saint-Céré, n° 11 2004, pp. 48 à 84.

- Les Ages du Fer dans le Sud-Ouest de la France. Recherches à la Fontaine de Loulié, Saint- Denis-lès-Martel (46). Nouveaux éléments sur la bataille d’Uxellodunum. XXVIIIe colloque de l’AFEAF, Toulouse, 20-23 mai 2004. Aquitania supplément 14/1, Bordeaux, mai 2007, p. 259-283.

Goudineau (Christian). - Regard sur la Gaule. édition Errance, mars 2000.

Guichard (Vincent). - Dossier - Guerre des Gaules - Uxellodunum, le dernier combat. L’Archéologue n° 60, juin-juillet 2002, pages 22 à 26.

Jullian (C.). - Histoire de la Gaule. Paris, Hachette, 1931, t.3, p.149, n. 1.

Lacoste (Guillaume). - Histoire générale de la province du Quercy. Publié par L. Combarieu et F. Cangardel, Cahors, J. Girma, 4 vol. 1883 ( I, p. 1-17) ; Réédition Paris, Guénégaud, 1968, avec notes complémentaires sur la période gallo-romaine par Labrousse (Michel), I, p. I-XXXIII.

Musée de Bibracte. - Sur les traces de César. Enquête archéologique sur les sites de la guerre des Gaules. Livret édité à l’occasion de l’exposition temporaire présentée au Musée de la Civilisation Celtique durant la saison estivale 2002. Fouilles au Puy d’Issolud, pages 14 et 15 et 25.

Napoléon III. - Histoire de Jules César. Paris, 1865-1866, 2 vol., Plans, (t. II, pp. 337-348 : campagne d’Uxellodunum et fouilles au Puy-d’Issolu à Loulié). Orose. - Histoire contre les païens. VI,II, 20-29.

Rambaud (M.). - L’Art de la Déformation Historique dans les Commentaires de César. Paris, Société d’édition 'les Belles Lettres', 1966, p. 7-8.

Rice Holmes (T.). - Caesar's Conquest of Gaul, appendice sur la Credibilty of Caesar's narrative. Londres, Macmillan, 1899, p. 173-244.

Viré (Armand). - Les oppida du Quercy et le siège d’Uxellodunum (51 av. J.-C.). Bull. de la Société des études du Lot, t. LVII, 1936, pp. 104-127, 412-427 et 552-570.Bibliographie

Buchsenschütz (Olivier) et Izac (Lionel). - L’habitat de l’Age du Fer dans le Quercy. Historique des recherches et perspectives actuelles. Aspect de l’Age du Fer dans le Sud du Massif Central. Actes du XXIe Colloque International de l’Association Française pour l’étude de l’Age du Fer, Conques - Montrozier - 6-2000, pp. 105-116.

Castagné (Etienne) :

- Rapport de la Commission des fouilles du Puy d’Issolud. Annuaire du Lot, 1866, pp. 17-29.

- Uxellodunum. Recherches faites à Capdenac, à Luzech et à Puy d’Issolud. Rapport de la commission des fouilles de Puy d’Issolud..... Annuaire du Lot, 1866.

- Mémoire sur les ouvrages de fortification des oppidums gaulois de Murcens, d’Uxellodunum (Puy d’Issolud) et de l’Impernal (Luzech) situés dans le département du Lot. Cong. arch. de France, Agen-Toulouse, 1874, pp. 427-538, avec plans et nombreuses illustrations. Tours, Bousrez, 1875, in-8°.

Cathala-Coture (Avocat au Parlement). - Histoire politique, ecclésiastique et littéraire du Quercy. Montauban, Pierre-Thomas Cazaméa, 1785, 3 vol., in-8°, (t. I, pp. 2-51 : le Quercy jusqu’à la conquête franque).

Champollion-Figeac (Jacques-Joseph)

- Examen topographique des lieux. Le Puy-d’Issolu, pp. 53 à 66, Luzech pp. 47 à 53, dans «Nouvelles recherches sur Uxellodunum».

- Nouvelles recherches sur la ville gauloise Uxellodunum assiégée et prise par J. César, rédigées d’après l’examen des lieux et des fouilles récentes et accompagnées de plans topographiques et de planches d’antiquités. Imprimerie Royale Paris, 1920,1 vol.,116 p., 6 pl.

Cessac (Jean-Baptiste) :

- A la bibliothèque de la Société Historique et Archéologique de Brive se trouvent les cahiers où Jean-Baptiste Cessac a consigné toutes ses recherches sur Uxellodunum, le déroulement des fouilles à la fontaine de Loulié, les correspondances diverses (notamment avec Napoléon III, le colonel Stoffel, le Préfet du Lot, les Ministres etc). Le dossier complet comprend plus de 1000 p. manuscrites.

- Etudes historiques, Uxellodunum, aperçus critiques touchant l’examen historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodunum, de MM. le Général Creuly et Alfred Jacobs. Extrait de la Rev. des Soc. Sav. des Départements, février 1860, Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1862, in-8°, 79 p.

- Etudes historiques Commentaires de César . Uxellodunum. Notices complémentaires touchant l’examen historique et topographique des lieux proposés pour représenter Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais- Royal, 1862, in-8°, 31 p.

- Un dernier mot sur Uxellodunum. Paris, E. Dentu, Librairie-Editeur, Palais-Royal, 1863, 47 p.

- Mémoire sur les dernières fouilles d’Uxellodunum. Paris, Dentu, 1864.

- Notes sur les fouilles exécutées à Puy-d’Issolu. Rev. des Soc. Sav., 1866, pp. 464, 569-570.

- Le véritable emplacement d’Uxellodunum démontré aux moyens des fouilles. Manuscrit à la bibliothèque du Musée de l’Homme à Paris, daté de 1866, 14 p., 7 pl.

- Mémoire sur les dernières fouilles d’Uxellodunum, (Mémoire lu à la Sorbonne en 1866). Paris, Imp. Impériale, 1867, in-8°, 17 p.

- Le véritable emplacement d’Uxellodunum sous les auspices de la Soc. d’èmulation du Doubs. Comm. Rev. Soc. Sav., 1867, pp. 48-50.

Cessac (Jean-Baptiste), Bial (Paul), Lunet (Abbé). - A propos d’Uxellodunum. Congrès arch. de France, XXXII, 1865, pp. 437-440 et 443-450.

Constans (L.-A.). - César, Guerre des Gaules. Paris, Société d’Edition 'les Belles Lettres', t. III, livres V-VIII, 1981.

Creuly (le général) et Alfred Jacobs. - Examen hist. et topogr. des lieux proposés pour représenter Uxellodunum. Rev. des Soc. Savantes, Paris, Durand, 1860, III, 2 e série, pp. 182-217. - Reproduit dans l’annuaire du Lot, 1861.

Duruy (Victor). - Histoire des Romains depuis les temps les plus reculés jusqu’à l’invasion des barbares. III, Paris, Librairie Hachette et Cie., 1900, p. 224. Autre édition Paris, Hachette, 1843-1879, 1881.

Frontin. - Stratagèmes de guerre (3,7,2).

Fouillac (L’Abbé Raymond de). - Dissertation sur Uxellodunum. Biblio. de Cahors, Fond Greil, III, p. 26 (XVII e siècle).

Girault (Jean-Pierre).

- Gaulois des pays de Garonne IIe et Ie siècle avant J.-C., Guide de l’exposition présenté au Musée Saint-Raymond - voir d’Uxellodunum au Puy d’Issolud le dernier combat, impri. Escourbiac S.A., 2004, pp. 73 à 85.

- Uxellodunum et la guerre des Gaules, Catalogue de l’exposition au Musée Labenche d’art et d’histoire à Brive-la-Gaillarde (Corrèze), du 15 juin au 30 octobre 2004, 24 p. et 2 plans.

- Les recherches au Puy d’Issolud 2000-2002. Premiers éléments des recherches sur la bataille d’Uxellodunum à la fontaine de Loulié, commune de Saint-Denis-lès-Martel (Lot). Annales des Rencontres Archéologiques de Saint-Céré, n° 11 2004, pp. 48 à 84.

- Les Ages du Fer dans le Sud-Ouest de la France. Recherches à la Fontaine de Loulié, Saint- Denis-lès-Martel (46). Nouveaux éléments sur la bataille d’Uxellodunum. XXVIIIe colloque de l’AFEAF, Toulouse, 20-23 mai 2004. Aquitania supplément 14/1, Bordeaux, mai 2007, p. 259-283.

Goudineau (Christian). - Regard sur la Gaule. édition Errance, mars 2000.

Guichard (Vincent). - Dossier - Guerre des Gaules - Uxellodunum, le dernier combat. L’Archéologue n° 60, juin-juillet 2002, pages 22 à 26.

Jullian (C.). - Histoire de la Gaule. Paris, Hachette, 1931, t.3, p.149, n. 1.

Lacoste (Guillaume). - Histoire générale de la province du Quercy. Publié par L. Combarieu et F. Cangardel, Cahors, J. Girma, 4 vol. 1883 ( I, p. 1-17) ; Réédition Paris, Guénégaud, 1968, avec notes complémentaires sur la période gallo-romaine par Labrousse (Michel), I, p. I-XXXIII.

Musée de Bibracte. - Sur les traces de César. Enquête archéologique sur les sites de la guerre des Gaules. Livret édité à l’occasion de l’exposition temporaire présentée au Musée de la Civilisation Celtique durant la saison estivale 2002. Fouilles au Puy d’Issolud, pages 14 et 15 et 25.

Napoléon III. - Histoire de Jules César. Paris, 1865-1866, 2 vol., Plans, (t. II, pp. 337-348 : campagne d’Uxellodunum et fouilles au Puy-d’Issolu à Loulié). Orose. - Histoire contre les païens. VI,II, 20-29.

Rambaud (M.). - L’Art de la Déformation Historique dans les Commentaires de César. Paris, Société d’édition 'les Belles Lettres', 1966, p. 7-8.

Rice Holmes (T.). - Caesar's Conquest of Gaul, appendice sur la Credibilty of Caesar's narrative. Londres, Macmillan, 1899, p. 173-244.

Viré (Armand). - Les oppida du Quercy et le siège d’Uxellodunum (51 av. J.-C.). Bull. de la Société des études du Lot, t. LVII, 1936, pp. 104-127, 412-427 et 552-570.Bibliographie